Memória operária ...

COMUNA OU NAPOLEÃO? AS COMEMORAÇÕES HISTÓRICAS E A AUTORREFLEXÃO DA HISTORIOGRAFIA FRANCESA1

Danilo Chaves Nakamura

Historiador, professor de história da rede municipal de São Paulo e da Arco escola-cooperativa

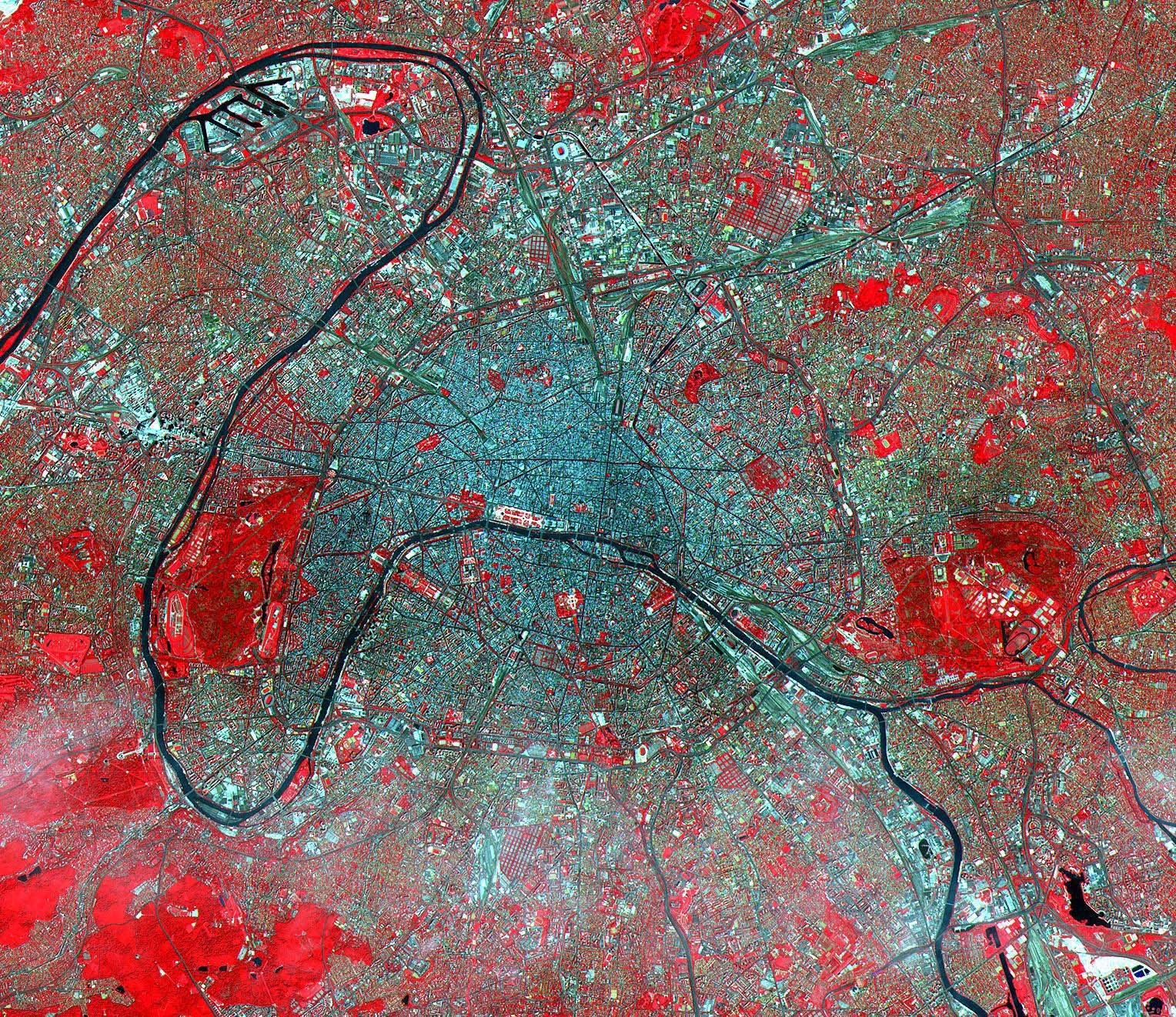

Fotografia de NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team, 2006

No último dia 18 de março foi celebrado os 150 anos da Comuna de Paris. Uma comemoração mais ou menos óbvia para os militantes e simpatizantes dos partidos e movimentos sociais de esquerda. Um momento oportuno também para a realização de seminários universitários e para o lançamento de novas publicações sobre a primeira experiência histórica de um autogoverno da classe trabalhadora. Anne Hidalgo, prefeita de Paris e filiada ao Partido Socialista, não deixou de participar de uma comemoração – com público restrito devido à pandemia do novo coronavírus – na Praça Louise-Michel. Imagens impressas de importantes personagens da história (Louise Michel, Jules Vallès ou Arthur Rimbaud) preencheram a paisagem do local da celebração e músicas como Le Temps des cerises animaram o evento2.

A associação Les Amies et Amis de la Commune, fundada em 1882 por communards regressados do exílio, por sua vez, segue em comemoração com uma programação que se estenderá até o final do ano. A associação existe para preservar e manter viva a memória dos trabalhadores através de exposições, publicações e passeios que retraçam os caminhos dos revolucionários que resistiram à invasão das tropas de Versalhes enviadas pelo presidente da Terceira República, Adolphe Thiers, durante os 72 dias de existência da Comuna de Paris3.

No entanto, a comemoração do aniversário da Comuna de Paris não é um consenso na França. Um artigo do Le Monde intitulado “Légende noire” contre “légende rouge”: la difficile commémoration des 150 ans de la Commune de Paris relata que Rudolph Granier, vereador de Paris, não estaria de acordo com a destinação de verbas públicas para os eventos da associação Les Amies et Amis de la Commune. Para o político, a associação é presidida por um antigo líder comunista que “glorifica os acontecimentos mais violentos da Comuna”. Granier também acusa a prefeita Anne Hidalgo de pronunciar inverdades sobre os fatos históricos e de querer unir socialistas, comunistas e ecologistas com vistas ao seu projeto presidencial4.

O historiador Jean-Louis Panné polemiza numa outra frente de batalha, ou seja, atacando a “má consciência histórica da esquerda” que evita encarar de frente alguns acontecimentos. Para o colaborador da obra coletiva Le Livre Noir du communisme, libertários e anarquistas, trotskistas e ex-trotskistas, comunistas e ex-comunistas concordam em celebrar a Comuna de Paris, mas todos eles estão unidos no esquecimento de outro aniversário, um evento muito mais importante e significativo para o destino histórico da esquerda, o 18 de março de 1921, data que marca o último dia da Comuna de Kronstadt, levante libertário que foi violentamente reprimido pelo exército vermelho comandado por Leon Trotski5.

O presidente Emmanuel Macron – que já declarou que um dos seus objetivos como chefe de estado é “pacificar memórias” – não passará tranquilamente sobre o debate do que deve ou não ser comemorado na França. Além da comemoração dos 150 anos da Comuna, a França também está próxima do bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte (5 de maio de 1821). A decisão sobre como comemorar essa data sofre ataques de movimentos inspirados pelo americano Black Lives Matter e por outros coletivos que lutam pela retirada de estátuas que homenageiam personagens históricos ligados à escravidão e ao colonialismo. A propósito dos protestos que aconteceram ano passados contra as imagens do colonialista Jules Ferry e do escravagista Jean-Baptiste Colbert, Macron afirmara na ocasião que “a República não apagará qualquer vestígio ou nome de sua história”6.

Mas como Napoleão, general transformado em imperador no transcorrer do evento fundador da sociedade civil burguesa, deve ser lembrado oficialmente? Como o homem que modernizou as instituições francesas e difundiu os valores da Revolução Francesa pelo mundo? Ou como ditador que restaurou a escravidão e subjugou a Europa através da guerra? E a Comuna de Paris? Deve ser rememorado como um evento que marca a luta da classe trabalhadora por direitos sociais e políticos? Como evento circunscrito a municipalidade de Paris ou como algo de dimensão nacional? Como um movimento radical e violento contra a ordem republicana? Por fim, como a Quinta República reconheceria o massacre, a prisão e deportação de milhares de communeux (ou communards) na Semana Sangrenta?

Vale destacar, Emmanuel Macron tem uma equipe especializada para pensar os assuntos relacionados ao direito de memória. Dois historiadores de oficio foram contratados pelo governo pra pensar as políticas públicas de reparação histórica. O Rapport Stora, relatório preparado pelo historiador Benjamin Stora, busca pensar atos públicos como forma de reconhecer os crimes cometidos pela França contra a população argelina durante a colonização7. Já Pascal Blanchard, historiador do colonialismo, apresentou ao público nomes de figuras, de territórios e de comunidades das colônias ultramarinas francesas. O esforço de Blanchard é trazer mais diversidade para os nomes de ruas e edifícios que geralmente homenageiam homens brancos franceses. Nas palavras do historiador: “talvez tenhamos entrado nesta época em que teremos de encontrar este equilíbrio certo para falar de forma diferente sobre a nossa história”8. Por fim, Macron também transformou o apresentador de programas televisivos Stéphane Bern – popular por seus programas que falam sobre a história da França – em embaixador do patrimônio. Em 2018, o governo lançou a loto du patrimoine, um jogo lotérico criado para arrecadar recursos e financiar a recuperação de monumentos históricos.

Qual seria o significado dessa absorção das demandas de reconhecimento do direito de memória pelo Estado? E qual o lugar dos patrimônios para entendermos o atual momento histórico em que o dever de memória e as comemorações se tornaram fontes de disputas? A entrada do historiador Pierre Nora no debate sobre as comemorações previstas para esse ano nos ajuda a reconstituir o desenvolvimento desses problemas, seja quando pensamos as políticas públicas, seja quando analisamos a produção historiográfica francesa. Afinal qual é o significado dessa atual onda reivindicatória pelo dever de memória? E como podemos compreender o movimento de extensão e universalização do patrimônio assistido nas últimas décadas? Longe de querer esgotar as questões acima, utilizaremos as palavras memória e patrimônio para além da ideia de identidade, celebração e preservação. Elas serão tratadas, ao longo deste texto, também como indícios e sintomas de nossa relação com o tempo histórico.

Comuna e/ou Napoleão? Em uma recente entrevista para a rádio France Inter o historiador Pierre Nora foi enfático em sua resposta: “Sim para Napoleão, não para a Comuna”. Essa resposta, que poderia ser facilmente acusada de reacionária, abre caminho para um interessante debate sobre o lugar do discurso histórico no atual contexto sociopolítico francês. Para o historiador, Napoleão deve ser celebrado pelos franceses como construtor da Nação, como personagem central na consolidação das instituições modernas na Europa. A Comuna, ao contrário, não necessita de um grande evento comemorativo, pois ela perdeu seu caráter subversivo e seu significado para a memória operária. Simbolicamente, o esvaziamento do potencial revolucionário da memória da Comuna foi confirmado nas comemorações do seu centenário. Em 1971, o presidente francês (e ex-membro do grupo Rothschild) Georges Pompidou curvou-se diante dos monumentos da Comuna de Paris. Para Pierre Nora, esse gesto demonstrava que ela não assustava mais a classe dominante9.

É importante pontuar que Pierre Nora, desde seu ambicioso projeto Les lieux de mémoire, tem buscado pensar criticamente o jorro de comemorações e contracomemorações reivindicadas no interior dos estados nacionais, da França em especial. No início dos anos 80 do século passado, Nora também lançou pela editora Gallimard a revista Le Débat. De acordo com ele, a revista seria um espaço para “informação, igualdade, pluralismo, abertura e verdade”, contra todo tipo de irresponsabilidade e extremismo. Nesse sentido, podemos dizer que a afirmação recente de Nora sobre Napoleão e a Comuna pretende se colocar acima das disputas ideológicas entre direita e esquerda. A afirmação, portanto, é uma atualização das formulações de Les lieux de mémoire e da política editorial de Le Débat10.

No que diz respeito a questão das comemorações históricas, podemos dizer que enquanto atores políticos (movimentos sociais e identitários) brigam em torno da discussão sobre o “direito de memória”, Pierre Nora parece estar propondo pensar uma meta-história capaz de identificar o significado da proliferação de produções que poderíamos denominar como “história-memória” e “história-patrimônio”. Para além do caráter ideológico implícito nas formulações do historiador, Nora apresenta uma autorreflexão da historiografia francesa capaz de revelar, para falarmos como François Hartog, uma crise na ordem do tempo.

Resumindo o argumento de Les lieux de mémoire: com o desenvolvimento do capitalismo, o mundo inteiro entrou na dança da “mundialização, da democratização, da massificação e da mediatização”. Esse processo acelerado substituiu a “memória verdadeira” (fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente) pela “história científica” (reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais, do que ficou no passado). A partir desse rompimento com o passado, passamos a criar “lugares de memórias” porque já não existem mais os meios onde a memória verdadeira poderia ser vivenciada. Museus, arquivos, cemitérios, coleções, aniversários, monumentos, associações e santuários são ilusões de uma eternidade. Esses lugares nascem e vivem do sentimento de que não existe mais memória espontânea, por isso, é preciso manter aniversários e organizar celebrações porque essas operações não são naturais11. Com o nascimento do regime moderno de historicidade, o passado só seria conhecido e venerado a partir desses lugares de memória, que serviriam antes de tudo à Nação. Já o futuro seria preciso prepará-lo a partir dos elementos de um presente mobilizado pela ideia de progresso.

Embora a ideia de “memória verdadeira” possa soar como uma nostalgia do passado e como uma idealização das sociedades tradicionais (dos camponeses no caso de Nora), ela estabelece um diálogo com pensadores que também perceberam a ruptura que a modernidade estabelecia com o passado. Walter Benjamin, na Alemanha, percebeu nos anos trinta do século XX que “uma nova forma de miséria surgiu do monstruoso desenvolvimento da técnica”, ou seja, o fim da transmissão de um passado que nos era transmitido de “modo benevolente ou ameaçador, à medida que crescíamos”12. Hannah Arendt, por sua vez, constatava: “com a perda da tradição, perdemos o fio que nos guiou com segurança através dos vastos domínios do passado; esse fio, porém, foi também a cadeia que aguilhou cada sucessiva geração a um aspecto predeterminado do passado”13.

Como críticos das ideologias do progresso capitalista, Benjamin e Arendt alertavam que narrar a história como “um tempo vazio e homogêneo” não só não fazia mais sentido, mas revelavam uma ingenuidade política, uma falsa consciência de que a aceleração do tempo conspira a nosso favor. A proximidade da Segunda Grande Guerra deixava claro que confiança ingênua no progresso estaria levando a humanidade em direção à barbárie. E, assim sendo, a aposta de Benjamin estava na capacidade do historiador – convicto de que o inimigo não tem cessado de vencer – de “atear ao passado a centelha da esperança”14. Em suas teses sobre o conceito de história, formulava Benjamin, o passado deveria ser mobilizado apenas como “imagem” que relampeja nos momentos de perigo e estabelece uma relação com os oprimidos do presente. Um instante fugaz que precisava ser capturado de forma ativa pelo historiador implicado na luta dos oprimidos.

Retornando ao surgimento do regime de historicidade moderno, é importante enfatizar que a modernidade, entendida como ruptura e aceleração do tempo histórico, modificou nossa percepção histórica, ou seja, transformou a relação que estabelecemos entre passado, presente e futuro. Com a condução das mais diversas sociedades para o regime de história moderna, os indivíduos já não podiam mais tirar lições do passado (tal como na era pré-moderna, tempo das sociedades que cultivavam a “verdadeira memória”). Portanto, a historia magistra não fazia mais sentido, o presente desatava-se do passado, articulando-se com o futuro. A modernidade, nesse sentido, seria o tempo das sociedades direcionadas para o futuro15. No caso da França tratava-se de um futuro já advindo, a revolução já tinha acontecido, mas com as promessas que ainda estariam por vir16. Tratava-se de uma história em processo cumulativo, uma narrativa já embarcada na esteira do progresso desde 1789. No entanto, as constantes mudanças no mundo do trabalho, o fracasso das revoluções modernas e a barbárie das guerras modificaram novamente a articulação entre os tempos, tal como adiantamos nos parágrafos anteriores. Walter Benjamin e Hannah Arendt, como teóricos modernos críticos da modernidade, falam sobre esse momento histórico de crise, ou seja, quando passamos a viver um presente aparentemente descolado tanto do passado como do futuro, ainda que o século XX tenha sido o período em que mais tenha se falado sobre o futuro.

Duzentos anos depois da Revolução Francesa, os historiadores franceses seguiam revisitando o grande evento inaugurador da modernidade. Lembremos dos debates de 1989 em torno da comemoração do bicentenário da Revolução, pois as intervenções políticas e as disputas historiográficas são reveladoras para entendermos uma nova mudança na percepção coletiva do tempo histórico. Mudança que não seria anunciada como alarme de incêndio como fez Benjamin de forma visionária no período entreguerras, mas anunciada como triunfo da ordem existente.

No contexto do bicentenário, enquanto historiadores como Michel Vovelle buscavam resgatar a importância dos debates historiográficos sobre a Revolução Francesa – valorizando nomes como Jules Michelet, Alphonse Aulard, Georges Lefebvre e Albert Soboul – com o intuito de defender o legado da revolução do revisionismo histórico e, acima de tudo, apostando na continuidade da força revolucionária no imaginário coletivo dos franceses, outros, como François Furet, apresentavam o exato oposto17. Para Furet, a esquerda, melancolicamente, seguiria conjurando pelas conquistas que ainda estariam por vir. “Bastilhas que ainda estão por ser tomadas!”, zombava o historiador celebridade do bicentenário. Naquele momento, a Revolução estava viva apenas como “mensagem democrática” e morta como “uma modalidade privilegiada de mudança”18, insistia Furet.

Mais do que tomar partido pelo balanço historiográfico de Vovelle ou de Furet, o que vale destacar aqui é o contexto histórico da comemoração do bicentenário. François Furet buscou destacar como a Revolução Francesa, enquanto promessa universal da salvação terrestre, pôde ao longo do século XIX e XX ser transferida para o futuro. Esse foi o elo entre jacobinismo e bolchevismo. No entanto, a crise do mundo soviético em 1989 explicitava um duplo significado do bicentenário: a celebração da mensagem democrática de 1789 e o abandono da cultura revolucionária. “Festejou-se a democracia para esquecer a revolução”19. Podemos perceber uma clara relação dessas conclusões com as teorias sobre o fim da história e com os discursos triunfalistas do capitalismo vencedor. Não obstante, intuitivamente, Furet anunciava algo mais profundo, ou seja, que a relação entre a experiencia histórica e a expectativa de um futuro modificava-se radicalmente.

Como sabemos, François Furet não estava sozinho nesse diagnóstico de época. Enquanto ele assistia à derrocada do socialismo soviético e afirmava que “a ideia de uma outra sociedade se tornou quase impossível de imaginar e, além disso, ninguém apresenta, no mundo de hoje, nem um esboço de conceito novo. Eis que estamos condenados a viver no mundo em que vivemos”20, Francis Fukuyama, por seu turno, proclamava uma vitória consagradora do liberalismo econômico e político. A história – não como um catálogo de tudo que aconteceu no passado, mas como um esforço deliberado de abstração, do qual separamos os eventos importantes dos não importantes21 – chegava ao seu fim. “A democracia e o capitalismo radical fundiam-se não apenas entre si, mas também com a modernidade, o progresso e a reforma”22. Nesse mesmo contexto, Jürgen Habermas falava do esgotamento das energias utópicas. “O horizonte do futuro estreitou-se e o espírito da época, como a política, transformou-se profundamente. O futuro afigura-se negativamente; no limiar do século XXI desenha-se o panorama aterrador da ameaça mundial aos interesses da vida em geral”23. Para o filósofo alemão, com a crise do mundo do trabalho, do Estado de Bem-estar social e do socialismo soviético sobrava uma aposta na ação comunicativa e uma confiança da cultura ocidental em si mesma. Por fim, voltando para a França, Pierre Nora, anunciava com satisfação hegeliana no décimo aniversário de sua revista que a “nação estava agora libertada do pesado manto do gaullo-comunismo”. E completava: “o espírito de Le Debat se convertia no espírito do tempo”24.

Abrindo um parêntese para uma rápida distinção conjuntural, esses diagnósticos de época produzidos no centro capitalista após a queda do Muro de Berlim não se acomodavam bem nos países periféricos. O fim das ditaduras militares, a efervescência da sociedade civil lutando por direitos e o surgimento de partidos e movimentos sociais vinculados a classe trabalhadora forneciam para as ciências humanas um presente histórico em que novos personagens entravam em cena25. Escrever a história a contrapelo, desvendar a história dos vencidos ou trazer para o primeiro plano a economia moral das classes populares eram os caminhos encontrados para que o historiador de oficio capturasse a energia social represada pelas ditaduras do século XX. Renovávamos o marxismo com o surgimento tardio de uma historiografia benjaminiana e thompsoniana aclimatada para a realidade periférica. Contudo, as imposições da reestruturação no mundo do trabalho não tardaram em demonstrar que a periferia do capitalismo seria a vanguarda de um processo de racionalização neoliberal, de naturalização da violência estatal e de desmonte do mundo do trabalho. Talvez, não por acaso, Walter Benjamin e Edward P. Thompson tornaram-se modelos para uma história mais cultural do que socioeconômica no Brasil. Como disse o historiador Ronaldo Vainfas sobre o momento thompsoniano brasileiro: “uma espécie de ‘versão marxista’ da história cultural”26.

Retomando o caso francês, essa autorreflexão da historiografia francesa proposta por François Furet parece propor uma transformação da própria historiografia em “lugar de memória”. Em outras palavras, cada um dos historiadores passava a ter um lugar de destaque na memória construída, ou ainda, transformavam-se em relíquias que passariam a necessitar de um exercício de memória para não serem esquecidos. A ruptura histórica marcada pelo fim do socialismo soviético, nesse sentido, marcava o derradeiro capítulo das expectativas de um regime de historicidade que insistia em ser regido pelo futuro. Para Furet, o fim da ficção que concatenava dois acontecimentos singulares (Revolução Francesa e Revolução Russa) transformava a Revolução Francesa em um patrimônio, seu encerramento finalmente poderia ser declarado e suas conquistas celebradas. Um patrimônio histórico que também poderia ser comemorado pela esquerda. A partir de então, a revolução seria para a esquerda apenas um patrimônio “cuja força se enraíza num conjunto de ideias e de emoções que forma desde o início do XIX uma teologia política constituída em torno da revolução que deve ser refeita”27. Ainda que a esquerda mantivesse o discurso militante sobre a vivacidade do acontecimento28, a Revolução Francesa passava a ser um objeto frio a ser debatido nas universidades e comemorado nos feriados nacionais.

Ampliando o debate entorno do que estamos chamando de autorreflexão da historiografia francesa, François Hartog analisou essa passagem da França “nação-messiânica” para “nação-patrimônio”. Ele percebeu esse movimento como uma passagem para um novo regime de historicidade, o presentismo. Ou seja, um regime de historicidade em que o presente se impõe como único horizonte possível e que valoriza o imediatismo. Hartog afirma que esse presente presentista pode ser vivenciado de forma diferente conforme o lugar ocupado na sociedade.

"De um lado, um tempo dos fluxos, da aceleração e uma mobilidade valorizada e valorizante; de outro, aquilo que Robert Castel chamou de precariat, isto é, a permanência do transitório, um presente em pela desaceleração, sem passado – senão de um modo complicado (mais ainda para os imigrantes, os exilados, os deslocados), e sem futuro real tampouco (o tempo do projeto não está aberto pra eles)".29

Para ele, Les lieux de mémoire, enquanto momento de autorreflexão da história da França, já oferecia caminhos para pensarmos a França como “nação-patrimônio” e, portanto, permitia formular a ideia de presentismo como regime de historicidade. Nas palavras dele, a França enquanto “nação-patrimônio” seria:

"(...) uma nação como cultura compartilhada, portadora de um nacional sem nacionalismo, vivo, mas pacificado, em uma França à qual restava cultivar sua memória, como se cultiva o jardim: como pré-aposentada da história. Era essa mutação que os Lieux dedicava-se a mostrar, desenhando-a e formulando-a. O momento dos Lieux era aquele”30.

Esse caminho que buscamos resumir até aqui parece ampliar o significado da resposta de Pierre Nora sobre a celebração do bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte. Ao pensar o personagem como a consolidação das instituições francesas, ele parece trazer para o primeiro plano uma historiografia francesa que buscou justamente destacar a importância das instituições políticas na longa duração. Relacionar Napoleão às instituições francesas, por exemplo, faz ressoar a obra de Fustel de Coulanges, historiador que viveu em plena efervescência das revoluções (1830, 1848 e 1871), mas que se dedicou à “lenta, gradual e regular” formação das instituições, (que nem a vontade de um homem, nem a de todo um povo basta para criá-las) e não “ao acidente fortuito ou ao golpe brusco de força” das revoluções31. Ele também estabelece uma relação com a ideia de Revolução Francesa pensada por François Furet que procurou destacar o movimento que se encerrou com a construção das instituições democráticas. E, em diálogo com posicionamentos mais atuais, a opinião de Nora também parece convergir com as posições do embaixador do patrimônio de Macron. Para Stéphane Berns, Napoleão “é o herói histórico, o mundo inteiro nos inveja e ele é celebrado em todo o mundo. (...) Afinal de contas, se queres varrer Napoleão, então varra o Código Civil, a escola secundária, os ginásios, o bacharelato, os prefeitos, os departamentos”32.

A resposta negativa para a comemoração do 150° aniversário da Comuna de Paris, por sua vez, dialoga com outras formulações do autor de Les lieux. Diante da perda de sua significação subversiva para a classe operária, comemorar a Comuna apenas reforçaria a febre comemorativa e identitária, ou melhor, celebraria um aglomerado de memórias diversas (operária, feminina e imigrante, por exemplo). Lá onde os trabalhadores, as mulheres e os imigrantes estariam reivindicando um direito de memória a partir desse evento, eles estariam apenas reforçando uma história (nomeada como memória) marcada por relações abstratas e pouco convincentes entre os personagens que viveram a Comuna e aqueles que hoje festejam. Reforçando o argumento dele, a história apareceria aqui não mais como uma memória verificada onde cada um podia encontrar seu lugar (onde a geração mais velha poderia oferecer “lições” para as mais jovens), mas como uma narrativa dilacerada, um conglomerado de narrativas parciais ou mesmo partidárias.

Nessa mudança de registro historiográfico capaz de revelar uma mudança na ordem do tempo, Pierre Nora claramente se posiciona em favor dos exercícios de memória que privilegiam os assuntos nacionais e se posiciona de forma contrária às demandas por memórias comunitárias. Para ele, a escrita da história ditada pela legislação e pelas políticas de reconhecimento, procedimento que se iniciou como movimento historiográfico democrático de ampliação e reconhecimento de novos sujeitos históricos, terminou por bloquear toda forma de raciocínio histórico, uma vez que todas as catástrofes, formas de exploração do trabalho e conflitos entre sujeitos coletivos passaram a ser anacronicamente vistos como “crime contra a humanidade”33.

Questionando esse posicionamento e fazendo uma crítica contundente da ideologia francesa, o historiador inglês Perry Anderson afirmou que os historiadores franceses liberais (Furet e Nora como os mais proeminentes historiadores que coroaram o liberalismo como paradigma totalizante da vida pública francesa) perceberam que os direitos humanos eram muito mais que uma política pública, eram um substituto contemporâneo para o que antes haviam sido os ideais do socialismo, ou seja, também minavam a nação como forma coletiva de ser34.

Essa crítica de Perry Anderson deixa evidente as limitações das formulações de Nora. Como representante de uma história científica “que se constituiu como professora da nação”35, Pierre Nora demonstra uma dificuldade em encarar de frente temas traumáticos e inseparáveis da história da França (colonialismo, escravidão, colaboracionismo etc.). Esses assuntos seriam “não lugares” ou reminiscências desimportantes para ele. Essa advertência em relação aos abusos da demanda por reconhecimento está aquém de uma crítica necessária em relação às políticas de estado que, em nome da unidade nacional, produz o esquecimento como método da história oficial36. Também não alcança, por exemplo, a necessidade de elaborar o passado (traumas coletivos, torturas, mortes e desaparecimentos) para rompermos sua repetição37. Por fim, não faz justiça a trabalhos que trazem para um primeiro plano a “massa dos obscuros desde sempre excluídos da história”. Não é por acaso que a historiadora Michelle Perrot constatou que “é surpreendente ver a pequena atenção reservada às mulheres nas obras de envergadura, tais como Les Lieux de Mémoire, ou nas comemorações do bicentenário da Revolução Francesa”38.

Contudo há algo de provocativo nas formulações de Nora que é mais amplo do que a simples escolha de um objeto histórico ou outro como algo digno de ser comemorado e abordado pelos historiadores. Mesmo reconhecendo as limitações, várias perguntas ficam no ar para uma historiografia que se pretende contra hegemônica: ao repertoriar outras possibilidades de narrativas com o intuito de sustentar a comemoração da Comuna, apontar-se-ia para algo além de uma argumentação sobre o que seriam os “lugares”, os “não-lugares” ou os “maus lugares” da história nacional? Como se colocar fora do processo de patrimonialização, ou seja, como evitar a substituição da historicização pela patrimonialização dos eventos? Ou ainda, estaria uma escrita da história alternativa, apesar das diferenças de objetos selecionados para a comemoração, evidenciando algo distinto de um tempo histórico marcado pela falta de horizonte de futuro?

Há outras fragilidades na argumentação de Nora. Digamos assim, se a reflexão hegemônica em torno do bicentenário da Revolução Francesa deixava claro (ao mesmo tempo que acusava) que grande parte da historiografia de esquerda valorizou o processo de radicalização jacobina da Revolução, ou seja, os anos de 1792 a 1794. Valorização que visava vincular o jacobinismo com os revolucionários que os sucederam. Por sua vez, as reflexões revisionistas também deixavam claro que existia a “boa revolução”, aquela dos direitos humanos e a “má revolução”, a da convenção jacobina, marcada pelo totalitarismo39. Pierre Nora parece ainda atuar nesse embate. E, ao ficar nessa distinção seletiva de eventos, deixa de explicar, por exemplo, a continuidade da tradição da Revolução Francesa na Comuna de Paris. Nesse sentido, falta também uma argumentação baseada nos arquivos para Nora querer desvincular a Comuna de Paris das comemorações vinculadas à história nacional.

Jacques Rougerie, por exemplo, no centenário da Comuna de Paris, em 197140, debateu com uma série de historiadores franceses a seguinte questão: continuação da revolução burguesa ou início da revolução operária? Através de uma riquíssima pesquisa, ele demonstra como os anos de 1789, 1793, 1830, 1848 e 1871, marcariam, na história da França, um único ciclo revolucionário. Nas palavras do historiador:

"Do Ano II a 1871, a História se repete quase que inteiramente – e não somente como farsa, ao contrário do que dizia Marx com uma cruel ironia. É o mesmo drama que recomeça. A Pátria em perigo – Pátria, Nação, República são ainda uma mesma palavra; o Povo de Paris uma vez mais enfrenta o prussiano, em seguida (ou ao mesmo tempo), o monarquista".41

E para além do conflito imediato, há uma série elementos de continuidade (instituições, léxicos, e composição social) entre 1789 e 1871. Exemplos:

- para denominar o povo parisiense o linguajar ainda era o mesmo: os miúdos [menus] e os magros [maigres] em oposição aos opulentos [gras];

os jornais da Revolução Francesa reaparecem: La Montagne, Le Salut Public, Le Vengeur, Le Tribun du Peuple, Le Père Duchêne etc.;

- os Communeux eram socialmente descritos como homens do trabalho, assim como o sans-culotte 1789 é “aquele que vive, no dia-a-dia, do trabalho de suas mãos”, o proletário de 1871 é descrito como “cidadão vivendo no dia-a-dia [apenas com o mínimo para se sustentar]”;

- comparando 1848 com 1871, a proporção de trabalhadores assalariados e patrões é mais ou menos a mesma, 6 para 1, proporção que Albert Soboul, importante historiador da Revolução Francesa, admitia na Paris do ano II;

- a reforma de Haussmann quase não tocou no leste de Paris. Belleville, “bairro vermelho”, recebeu uma série de deportados e de pobres expulsos do centro. População que tinha nostalgia da “verdadeira cidade” e sonhava em “reconquistá-la”;

- a Sociedade dos Direitos do Homem pretendia graças a liberdade da Comuna imprimir 90.000 exemplares da Declaração dos Diretos do Homem42.

Em suma, nas continuidades e descontinuidades entre os dois eventos há uma semelhança de fundo entre as revoluções francesas, ou seja, um forte caráter popular e social. Essa memória histórica popular parece não caber na opção de Nora.

No entanto, digamos assim, lá onde ele procura escapar das histórias soterradas diante do triunfo da República, ou ainda, na medida em que ele parece tomar partido de uma história dos vencedores, buscando deslegitimar certo ativismo político e desvalorizar uma riquíssima historiografia capaz de se renovar e relacionar, por exemplo, a repressão concomitante dos trabalhadores de Paris e dos argelinos na Cabília em maio de 187143 (buscando reatar o laço histórico entre os trabalhadores franceses e os imigrantes africanos), ele também revela a forma como cristalizamos o tempo histórico em patrimônios. Assim sendo, Pierre Nora aparece como um interlocutor privilegiado dessa nossa reflexão sobre as comemorações históricas, pois em suas formulações teóricas, bem como em suas opiniões recentes sobre as comemorações das datas históricas, percebemos o desenvolvimento de um percurso para abordarmos a crise na ordem do tempo, ou melhor, uma mudança no regime de historicidade, da forma como a sociedade vive e percebe o tempo histórico.

Para ficar mais claro, tentemos, a partir de uma comparação de tempos históricos, esclarecer onde Pierre Nora parece nos fornece essas pistas. Afinal, o que significava celebrar a Comuna de Paris no século XIX e o que significa essa celebração nos dias de hoje? Se logo após ao massacre da Semana Sangrenta fazia sentido Marx em nome da Associação Internacional dos Trabalhadores afirmar que a Comuna seria “eternamente celebrada como a gloriosa precursora de uma nova sociedade”, que “não haveria “carnificina capaz de exterminá-la”, pois o processo histórico agia no sentido de “redimir” os mortos numa revolução futura44. Hoje, sem querer diminuir o imenso trabalho da associação Les Amies et Amis de la Commune, celebrar a Comuna distanciou-se da ideia de uma sociedade futura. O trabalho de memória existe para que ela não seja esquecida. As comemorações, nesse sentido, são momentos importantes para: “fazer conhecer esta fascinante experiencia democrática”, “sabermos como era a vida dos communards” e “descobrirmos este momento importante de nossa história, sempre escondido, falsificado e difamado porque assustava o poder do dinheiro”45. Assim como a preservação da história nacional, o trabalho de preservação da memória feito pela associação busca também elencar Les lieux de la Commune: a Escola Militar e o Campo de Marte; o Forte de Issy-les-Moulineaux; o Museu da Guerra de 1870 e da Anexação; a Muralha etc.46 Em resumo, a forma atual de apresentar a história a contrapelo busca “eternizar” o passado em “lugares”, mas a transmissão de suas “lições” independe de qualquer “momento de perigo”, ou melhor, não está subordinada a nenhuma agitação política no presente com expectativas de futuro.

A ruptura entre as categorias de passado, presente e futuro que buscamos destacar até aqui não é apenas francesa. Ela parece ter modificado nosso olhar em direção ao passado e nossas expectativas em relação ao futuro. Hoje os historiadores de oficio revisitam de maneira diferente seus objetos de estudos em comparação com os historiadores do século XIX e XX. Como disse François Dosse comentando Pierre Nora, revisitamos não mais os determinantes históricos, mas seus efeitos. Investigamos não mais os acontecimentos propriamente ditos, mas sua construção ao longo do tempo, o desaparecimento, o esquecimento e a ressurgência de seus significados; não o passado da maneira como aconteceu, mas suas reutilizações permanentes, seus usos e abusos; não a tradição, mas a maneira como ela é formada e transmitida47. Essas mudanças norteiam, de forma consciente ou não, as disputas sobre o que deve ou não ser celebrado nos dias de hoje. E, se tudo isso estiver correto, quer a memória se manifeste como demanda, se afirme como dever ou se reivindique como direito, assim como o patrimônio, parece ser não uma resposta, mas um sintoma do presentismo48.

Todo esse percurso de autorreflexão da historiografia francesa fez com que Pierre Nora percebesse – ao longo dos seis anos que editou os três tomos dos Les lieux de mémoire – que a batalha não estava mais em torno da história da nação, mas sim dos deveres de memória. Afirmava Nora: “o estranho destino o desses Les lieux de mémoire: pretenderam ser, por seus procedimentos, métodos e pelo próprio título, uma história do tipo contracomemorativo, mas a comemoração os agarrou”49. Ou seja, a coletânea de textos que começou fazendo um diagnóstico critico sobre o fim da “memória verdadeira” terminou por captar como as disputas políticas não estão mais em torno da narrativa histórica, mas sim das memórias. A “nação histórica” transformava-se em “nação memorial” e a ideia de lugares de memória a contragosto do historiador ficava sacralizada pela comemoração. Nessa promoção da memória como campo dinâmico e única promessa de continuidade, a solidariedade do presente e da memória substitui a solidariedade do passado e do futuro.

Em outros termos, o percurso completo dos Les lieux de mémoire – iniciando com o texto Entre mémoire et histoire e terminando com a L’ère des commémorations – é a passagem do modelo “histórico” para o modelo “memorial” do comemorativo. Inicialmente, as palavras memória, comemoração, identidade e patrimônio estavam inseridas no conceito moderno de historicidade e o desenvolvimento da história nacional incorporava uma dimensão de futuro. Nessa perspectiva, o patrimônio era concebido como um bem a transmitir, ou seja, preservar o passado para transmitir mensagens para as próximas gerações. Mas a perda da evidência da história se traduziu numa ascensão rápida do patrimônio, mas agora num outro sentido, ou seja, “sob a forma da patrimonialização”.50 Nessa mudança no regime de historicidade da modernidade, a memória se torna o campo dinâmico e mobilizador da sociedade e a patrimonialização substitui a historicização. E nessa economia do patrimônio, “o historiador é um retardatário, pois o presente é mobilizado por outros atores: o jornalista, o juiz, o testemunho, o perito e a vítima”51.

No momento em que o futuro não é mais um “princípio-esperança”, mas muito pelo contrário, se apresenta como ameaça de catástrofes para o tempo presente, o fazer historiográfico tende a transformar tudo em patrimônio: cultura, meio ambiente, código genético, instituições, arte, personagens e eventos etc. E isso significa dizer que as medidas contra aquilo que nos ameaça no presente (o terrorismo islâmico, o aquecimento global, as crises econômicas, políticas ou sanitárias) também passam a ter sua dimensão de preservação patrimonial. Multiplicam-se memoriais, buscando a preservação de tudo o que foi construído através dos séculos pela dita civilização ocidental52. A evocação de um passado que não passa, a proteção dos valores culturais (locais e universais) e a ação “antes que seja tarde demais”53 são os caminhos pelos quais passado, presente e futuro rompidos entre si parecem voltar a se relacionar. As três categorias se encontram juntas, mas não como uma oposição essencial para a aquisição da consciência do tempo histórico, mas como uma sobreposição de tempos, um presente que absorve o passado e o futuro num imediatismo que nos impossibilita pensar algo para além da crise presente.

No entanto, para concluirmos tentando apontar para tendências contrárias ao que descrevemos até agora, no mês de comemoração dos 150 anos da Comuna de Paris, Ludivine Bantigny lançou um livro bastante original e imaginativo: La Commune au présent – Une correspondance par-delà le temps54. Nesse livro, a historiadora apresenta uma riquíssima pesquisa bibliográfica e documental e, a partir de uma forma literária original, procura destacar elementos históricos da crise do tempo presente que indicamos ao longo do tempo.

Em outras palavras, Bantigny apresenta um diálogo através de cartas com os personagens históricos (com os mortos) que experimentaram a ideia de liberdade durante a Comuna de Paris (Louise Michel, Pélagie Daubain, Jules Vallès, Eugène Pottier, Céleste Hardouin, Léo Frankel, Eugène Varlin entre outros). Personagens que, como destacou o poeta Arthur Rimbaud, pretenderam “mudar a vida” através da “invenção do desconhecido”. Mudança da vida que não foi apenas imaginada, pois esses personagens criaram o desconhecido na prática. Tendo isso em mente, Bantigny cria um diálogo entre ela, os leitores, os personagens históricos da Comuna e os ativistas contemporâneos (gilets jaunes, imigrantes sans papiers, trabalhadores de fábricas, feministas e cidadãos em geral). Um diálogo entre a história passada e a realidade presente através da imaginação (que estou chamando de imaginação literária) que ultrapassaria a relação patrimonialista com o tempo.

Mas como ela ultrapassaria a objetividade patrimonialista da relação com o tempo presente? No início do livro, em carta para Louise Michel, a autora remonta através de textos e imagens uma manifestação de trabalhadores franceses que aconteceu nas ruas de Paris, em janeiro de 2020. Nas faixas dessa manifestação podíamos ler: “Fim do mundo, fim do mês, mesmos culpados, mesma luta”, “Democracia direta”, “vamos construir as casas do povo”, “Não se pode entrar num mundo melhor sem arrebentar e entrar”. E junto com essas faixas tínhamos outras como: “Nem Macron, nem ninguém, viva a comuna!”. “Após a covid, a comuna!”

Nessa mesma carta, Bantigny também relembra – para tentar estabelecer uma relação entre as gerações – uma formulação clássica utilizada após as grandes derrotas da classe trabalhadora (Marx em 1848, Gustave Lefrançais em 1871 ou por Rosa Luxemburgo em 1919): A Ordem Reina! Ou seja, há uma regularidade histórica na luta dos trabalhadores contra os poderes estabelecidos. Nesse sentido, longe de negar certa ordem estabelecida pela Quinta República na atualidade, a autora procura destacar como a demanda por um “novo comum” pelas classes populares francesas torna a Comuna de Paris presente. Em oposição à ordem estabelecida, a historiadora destaca como em meio as incertezas e as ansiedades do presente existem outras formas de conceber nossas vidas, nossas relações com o tempo, com a escola, com o trabalho, com a cultura, com o futuro e, portanto, com a história55.

Enfim, no momento em que a França comemora o bicentenário do general Napoleão e os 150 anos da Comuna de Paris, assistimos, de um lado, generais da ativa e da reserva afirmando que o país está a caminho de uma guerra civil e, por outro lado, levantes periódicos de uma classe trabalhadora fragmentada e espoliada dos direitos sociais conquistados na rodada anterior de acumulação. Nesse cenário, a pergunta que fica após apresentarmos um panorama do que chamamos de autorreflexão da historiografia francesa e terminarmos mencionando o livro recém-lançado por Ludivine Bantigny é: qual seria o significado dessas demandas por um “novo comum” diante de um contexto em que a desordem (e não a ordem) tende a reinar?

Sem uma resposta clara para essa questão, podemos apenas afirmar que a autorreflexão historiográfica francesa ainda não pode incluir esse presente histórico analisado do ponto de vista do andar de baixo da sociedade francesa como momento seu. E, assim sendo, a desordem atual parece não se acomodar em qualquer tipo de celebração ou lugar de memória.

1 O presente texto foi escrito entre os dias 19 de março e 7 de maio de 2021

2 A Paris, Mairie et manifestants célèbrent la mémoire de la Commune.Disponível em: https://www.lemonde.fr/

4 Disponível em: https://www.lemonde.fr/

5 Jean-Louis Panné. “Le 18 mars qu’il faut commémorer, c’est celui de la Commune de Kronstadt écrasée par Trotski le 18 mars 1921!”. Disponível em: https://www.lefigaro.fr/

6 “La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire” prévient Macron. Disponível em: https://www.europe1.fr/

7 Rapport Stora sur la mémoire de la guerre d’Algérie: certaines propositions seraient inadmissibles. Disponível em: https://www.lefigaro.fr/

8 “Choisissez!”: l'historien Pascal Blanchard propose aux maires 318 noms de rue issus de la diversité. Disponível em: https://www.francetvinfo.fr/

9 Pierre Nora: "Commémorer Napoléon oui, la Commune, non". Disponível em: https://www.franceinter.fr/

10 Ver Perry Anderson. La pensée tiède. Un regard critique sur la culture française. Suivi de la pensée réchauflée. París: Seuil, 2005.

11 Pierre Nora. Entre memória e história – A problemática dos lugares. In: Revista Projeto história. São Paulo: PUC-SP, dez. 1993.

12 Walter Benjamin. Experiencia e pobreza. In: Obras escolhidas – Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 114.

13 Hannah Arendt. Que é autoridade? In: Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 130.

14 Walter Benjamin. Sobre o conceito de história. In: Michel Löwy. Walter Benjamin: aviso de incêndio. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 65.

15 Ver: Reinhart Koselleck. Futuro passado – contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto e Ed. PUC-Rio, 2006. Ver também: Paulo Arantes. O novo tempo do mundo – a experiencia da história numa era de expectativas decrescentes. In: O novo tempo do mundo. São Paulo: Boitempo, 2014.

16 François Hartog. Regimes de historicidade – presenteísmo e experiencia do tempo. Belo Horizonte: Autentica, 2013, p. 170.

17 Michel Vovelle. Combates pela Revolução Francesa. Bauru, SP: EDUSC, 2004.

18 François Furet. 1789-1917: ida e volta. In: A revolução em debate. Bauru, SP: EDUSC, 2001 p.117.

19 Idem, p.128.

20 François Furet. O passado de uma ilusão. São Paulo: Siciliano, 1995.

21 Francis Fukuyama. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992, p. 179

22 Naomi Klein. Batendo a porta na cara da história. In: A doutrina de choque. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008p. 219

23 Jürgen Habermas. A nova intransparência – A crise do estado de bem-estar social e o esgotamento das energias utópicas. In: Novos Estudos, n° 18, set. 1987, p. 104

24 Pierre Nora. Diz ans de Débat. In: Le Débat. París, número 60, mayo-agosto, 1990, pp. 3-11.

25 Eder Saber. Quando novos personagens entram em cena. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.

26 Ronaldo Vainfas. História das mentalidades e história da cultura. In: Ciro Cardoso e Ronaldo Vainfas (org.) Domínios da história. Ensaios de teoria e metodologia. Rio de janeiro: Campus, 1997, p. 155.

27 François Furet. Ibidem, p. 118.

28 Ver também: Eric Hobsbawm. Ecos da Marselhesa – Dois séculos reveem a Revolução Francesa. São Paulo: Cia das Letras, 1996.

29 François Hartog. Regimes de historicidade – presenteísmo e experiencia do tempo. Belo Horizonte: Autentica, 2013, pp-14-15.

30 Idem, p. 189.

31 Fustel de Coulanges. Histoire des institutions politiques de l’ancienne France. Paris: Hachette, 1901, p. XII.

32 Stéphane Bern: “Moi qu'on imagine au mieux avec le pouvoir, je suis sur les barricades”. Disponível em: https://francais.rt.com/

33 Pierre Nora. Malaise dans l’identité historique. In: Liberté pour l’histoire, CNRS Éditions, 2008.

34 Perry Anderson. La pensée tiède. Un regard critique sur la culture française. Suivi de la pensée réchauflée. París: Seuil, 2005.

35 Pierre Nora. L’ère des commémorations. In: Les lieux de mémoire. v.3, Les France. Paris: Éditions Quarto, Gallimard, 1997, p. 4704.

36 Ver: Jeanne Marie Gagnebin. Os impedimentos da memória. In: Estudos avançados, n° 34. 2020.

37 Theodor W. Adorno. O que significa elaborar o passado. In: Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

38 Michelle Perrot. Escrever uma história das mulheres – relato de uma experiência. In: Caderno Pagu. Campinas: Unicamp, 1995, p. 27

39 O melhor exemplo dessa historiografia seja: Mona Ozouf. Varennes – A morte da realeza. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

40 Colloque universitaire pour la commémoration de la Commune de 1871.

41 Jacques Rougerie. Tradição e criação na Comuna de Paris – continuação da revolução burguesa ou início da revolução operária (conferência). In: Revista Critica Marxista. Campinas: Unicamp, 2001, p. 139.

42 Ibidem, pp. 119-161.

43 Michèle Riot-Sarcey. Une histoire souterraine du XIXe siècle en France. Paris: La Découverte, 2016.

44 Karl Marx. Mensagem do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores. In: A Guerra Civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011, pp. 78-79.

47 François Dosse. Renascimento do acontecimento. São Paulo: Editora Unesp, 2013, p. 183.

48 François Hartog. Regimes de historicidade – presenteísmo e experiencia do tempo. Belo Horizonte: Autentica, 2013, p. 245.

49 Pierre Nora. L’ère des commémorations. In: Les lieux de mémoire. v.3, Les France. Paris: Éditions Quarto, Gallimard, 1997

50 François Hartog. Crer em história. Belo Horizonte: Autentica, 2017, p. 47.

51 Idem.

52 Ver exemplos da relação entre as crises sociopolíticos, econômicos e os patrimônios:

53 François Hartog. Regimes de historicidade – presenteísmo e experiencia do tempo. Belo Horizonte: Autentica, 2013, p. 224.

54 Ludivine Bantigny. La Commune au présent – Une correspondance par-delà le temps. Paris: La Découverte, 2021.

55 Ver também: Pierre Dardot e Christian Laval. Comum: ensaios sobre a revolução no século XXI. São Paulo: Boitempo: 2017.

Expediente

Comitê de Redação: Adriana Marinho, Vivian Ayres, Rosa Rosa Gomes.

Conselho Consultivo: Dálete Fernandes, Carlos Quadros, Gilda Walther de Almeida Prado, Daniel Ferraz, Felipe Lacerda, Fernando Ferreira, Lincoln Secco e Marcela Proença.

Publicação do GMARX (Grupo de Estudos de História e Economia Política) / FFLCH-USP

Endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Sala H4. São Paulo/SP. CEP: 05508-000

Email: maboletim@usp.br