Notícias de pesquisa...

O DEBATE SOBRE O ENSINO PROFISSIONALIZANTE AGRÍCOLA COMO VEÍCULO PARA DISCUSSÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS NO BRASIL (1889-1909)

Adalberto Coutinho de Araújo Neto

Professor de História - IFSP

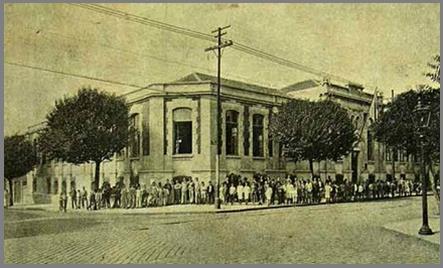

Escola de Aprendizes Artífices de São Paulo. Fonte: CPDOC/FGV.

Escola de Aprendizes Artífices de São Paulo. Fonte: Funarte SP.

Introdução

As duas primeiras décadas republicanas foram marcadas tanto pela empolgação, quanto pela crítica ao novo regime e debates acerca da realidade presente do país. Em face à realidade estrutural – dificilmente percebida enquanto tal – lideranças políticas e intelectuais orgânicos da burguesia cafeeira e da classe média urbana buscavam soluções para problemas nacionais que se tornavam crônicos. Parte desse debate veio à tona através de discussões sobre a Educação escolarizada e o ensino profissionalizante.

Ele reflete as posições de classe da burguesia cafeeira e dos latifundiários agroexportadores que tomaram o poder político com a Proclamação da República. Os problemas econômicos estruturais vividos à época, relativos à superprodução cafeeira, ao baixo desenvolvimento do mercado interno; a carestia [inflação] gerada, dentre outros fatores, pela insuficiência da produção de alimentos para o mercado interno1 e a falta de “braços” para a lavoura – principalmente de exportação – aparecem nos termos dessas discussões travadas nas páginas da imprensa e nas tribunas legislativas. Ao lado da solução encontrada havia décadas para o problema da dita necessidade de suprimento de força de trabalho abundante e barata à agricultura de exportação, especialmente, cafeeira, representada na atração de imigrantes europeus, intensificava-se o debate acerca da qualificação do chamado “nacional pobre” para suprimento auxiliar e, quiçá, ser a principal força de trabalho a ser ofertada ao mercado. Compreendia-se como “nacionais pobres”, também e, sobretudo, largas parcelas não-brancas da população, incluindo-se aquelas libertadas pela Abolição, então recente.

É importante destacarmos que os termos teóricos e ideológicos que norteavam esse debate eram fornecidos por vertentes do liberalismo e pelo positivismo, sendo o primeiro hegemônico no debate público. Outras posições eram marginais e ainda carentes de formulação mais profunda e consequente, esboçando um futuro nacionalismo que se desenvolverá melhor na década de 1930, durante a Era Vargas. Esse era o panorama específico deste debate público marcado por limitações teóricas que dominaram essas décadas e que, de resto, se arrastavam desde meados do século XIX.

O debate sobre o ensino agrícola desde o Segundo Reinado até a primeira década republicana

O debate público acerca do ensino técnico e científico agrícola teve lugar ainda durante o Império, como nos traz Edgard Carone2, em seu estudo sobre a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Indústria, no século XIX, tinha um significado de empreendimento e atividade humana transformadora com finalidades econômicas, ou, atividade econômica propriamente dita e, a principal indústria brasileira, nesse sentido, era a agrícola – especialmente, as monoculturas de exportação. A aprovação da Lei Eusébio de Queirós, em 1850, interrompendo definitivamente o tráfico negreiro, impulsionou a discussão sobre a qualificação dos trabalhadores rurais no Brasil, como uma das alternativas para o suprimento contínuo de “braços” à lavoura, uma vez que o horizonte da escravidão passava a ser sua abolição. A formação do trabalhador agrícola deveria dar-se tanto tecnicamente, quanto moralmente, com a valorização do trabalho assíduo, morigerado e o ensinamento de hábitos frugais e sóbrios. Buscava-se a elevação moral do brasileiro tendo-se como modelos o que supostamente se passava nos países mais desenvolvidos da Europa Ocidental e nos EUA. O desenvolvimento econômico desses países centrais do capitalismo industrial nutria um ideário que se tornava a base do racismo e do etnocentrismo do período de surgimento do neocolonialismo e do imperialismo. Muitos políticos e intelectuais brasileiros foram envolvidos por esse ideário que se tornava hegemônico em nível internacional3.

A partir da década de 1840, instalam-se escolas e sociedades agrícolas nas províncias da Bahia, Pernambuco e Sergipe4. Houve aplausos nas páginas do Auxiliador da Indústria Nacional à iniciativa levantada no Maranhão de criação de uma escola agrícola, em 1858. Os articulistas desse periódico incentivam ao máximo essas iniciativas e sugerem a obrigatoriedade do ensino primário associado ao ensino agrícola em todo o país para a promoção do avanço técnico e econômico da exploração agrícola mercantil. A Sociedade Auxiliadora fundou sua própria Escola Agrícola Noturna em 1868 e instalou-a em 20 de maio de 1871, destinada a homens livres a partir dos 14 anos de idade, próxima à Corte, isto é, ao Rio de Janeiro.

Essa discussão atravessou o Segundo Reinado e chegou à República sem, contudo, obter avanços reais de algum significado. De fato, a economia cafeeira se expandiu enormemente, chegando à superprodução na virada do século e, ao mesmo tempo, enfrentando problemas no abastecimento de alimentos nos centros urbanos que cresciam gerando carestia, como se dizia à época.

Logo nos primeiros anos da República, Luiz de Queiroz, latifundiário e industrial têxtil, portanto, representante orgânico da burguesia cafeeira, propõe a criação de uma escola agrícola em Piracicaba, no interior paulista. Essa proposta foi feita ao governo estadual republicano recentemente estabelecido pelo processo de constitucionalização federal e estadual do novo regime. Pelo que se pode depreender do trabalho de Marly Perecin5, a proposta de Luiz de Queiroz, privada inicialmente, mas que contaria com a adoção literal de sua iniciativa pelo Estado, tinha um caráter muito mais “aristocrático”, na forma que se aproximava e, finalmente resultaria num estabelecimento de ensino superior de agricultura, semelhante ao que ele e muitos outros filhos de latifundiários paulistas e brasileiros, no geral, já estudavam na Europa. Esses jovens, filhos da aristocracia rural brasonada e de sua parcela que se aburguesava nesse período, especialmente, em São Paulo6, estudavam principalmente na Bélgica e na França e, ao retornarem, traziam na bagagem além do aprendizado técnico e novas ideias relativas ao desenvolvimento da agropecuária, também ideias políticas do tempo. Voltavam influenciados por leituras e discussões sobre Darwin, mas também, político-ideológicas liberais de Smith, Say, Guiot, Stuart Mill, Spencer, e do positivismo de Comte, que os inspiravam no debate político, econômico e social da época.

O debate realizado pelas páginas da imprensa era, como depreende-se tanto da leitura de Perecin, mas também de Ângela Alonso7 e de Alfredo Bosi8 e, principalmente, nas fontes da imprensa da época, a reificação de teorias como as smithianas, relativas às vantagens comparativas, que reafirmavam constantemente as atividades agropecuárias, especialmente, a agricultura de exportação, como a “indústria natural” do Brasil9. Mas, no caso da escola de agricultura que se pretendia criar em Piracicaba e, que de fato se concretizou na década de 1900, havia um conflito de projetos, conquanto os interesses de classe fossem os mesmos. O conflito estava no formato que Luiz de Queiroz queria imprimir ao estabelecimento, mais destinado à formação superior e os interesses da elite política que tomou o poder estadual sob a República, que pretendia a formação “primária” agrícola, isto é, a formação direta de força de trabalho com qualificação, mas ao nível manual e não teórico e científico. As disputas nesse sentido eram impulsionadas pelos próprios latifundiários, como Carolina Martin10 demonstra em sua pesquisa sobre a imprensa local.

Perecin recupera parte dessa discussão que também constatamos nas fontes primárias, a respeito do caráter que a educação escolarizada deveria tomar: propedêutica, bacharelesca, ou “prática”, em sentido profissional. Havia posicionamentos de classe diferentes nessa questão, ora confluindo dialeticamente em proveito de uma formação prática, para o trabalho imediato; ora exaltando o cientificismo. De fato, os interesses da burguesia cafeeira referiam-se à qualificação de força de trabalho barata para suprimento do mercado de trabalho que então completara sua constituição após a Abolição11. Se o proletariado que se organizava como classe tinha em vista a educação escolarizada visando o ensino técnico-profissionalizante integrado ao propedêutico, na forma que hoje conhecemos como omnilateral12, a burguesia queria força de trabalho barata e, pelo que podemos depreender da análise das fontes e trabalhadas por Perecin, no caso da Escola Agrícola Prática “Luiz de Queiroz”, em criação até 1901, era uma política para dificultar o bacharelismo mirando a classe média. É interessante notarmos preocupações em não ser a nova escola agrícola um estabelecimento de Ensino Superior, certificador de diploma semelhante ao de bacharel, que poderia ser utilizado no ingresso no funcionalismo público. Essa carreira era a principal ocupação caracterizadora da classe média brasileira à época; o acesso da pequena burguesia a esse nível de ensino e aprendizado, ou mesmo a filhos de certos setores do proletariado era alcançar uma forma de mobilidade social, ascensional ou lateral. Procurar impedir a formação desses estabelecimentos de ensino era interpor barreiras sociais à classe média, tanto para sua expansão, como para sua própria reprodução. E isso foi uma preocupação constante da burguesia cafeeira paulista desse período; algo contraditório para uma classe que via e se autodeclarava majoritariamente liberal.

Ricardo Ernesto Ferreira de Carvalho, escrevendo na imprensa da época13, critica a política imigratória brasileira considerando-a dispendiosa e aquém das expectativas para a formação do mercado de trabalho no meio rural – o tal fornecimento de “braços à lavoura”. Muito mais barato e proveitoso, posto que sem as dificuldades advindas da aclimatação e acomodação cultural do imigrante, era qualificar a população rural para o trabalho agropecuário superando a forma rotineira de organização produtiva nesse meio, considerada “atrasada”. Para esse objetivo, uma das melhores ferramentas era o ensino elementar agrícola em escolas primárias espalhadas por todo o interior do país. Carvalho traça um programa de “ensino prático”, em conformidade com a metodologia pedagógica de “lição das coisas”, em voga em partes da Europa e dos EUA14. Ele define quantidades de aulas teóricas e lições práticas para horticultura e fruticultura; para as grandes lavouras comerciais de café, cacau, fumo e para a produção açucareira e, finalmente, para a pecuária e produção de laticínios, como manteigas e queijos e a própria zootecnia, dentre outras formações técnicas propostas. O articulista acaba vinculando sua proposta educacional a objetivos econômicos e outras questões sociais adjacentes às relações de produção sob o capitalismo brasileiro; mais claras ainda, após o fim da escravidão: as políticas correcionais. Ele alude a possíveis conversações entre o Ministro da Justiça “com seu ilustre colega da Agricultura” sobre “um projeto de lei de reforma do trabalho agrícola; o que virá a satisfazer a uma das mais graves necessidades dos estados, onde a vadiagem se faz sentir por toda a parte, e o serviço da lavoura se acha completamente desorganizado”. A seu ver, uma das melhores saídas para os problemas sociais e econômicos e prevenir tal estado de coisas era a implementação da

instrução profissional, que moraliza e afeiçoa a índole dos que ainda não estão perdidos aos pacíficos e proveitosos trabalhos da lavoura.

O ensino agrícola elementar será a preparação para o ensino profissional superior dado em escolas práticas e institutos agronômicos15

Notemos que a opção que se abriria para o prosseguimento dos estudos do nível “elementar” “primário” para outro que teria o nível, hoje correspondente ao Ensino Médio Técnico Integrado, era uma possibilidade; o importante era sua implementação em nível primário e, o duplo objetivo convergente era o fornecimento barato de força de trabalho qualificada à lavoura e o combate à vadiagem, notoriamente surgida como preocupação após a Abolição. Aliás, leis anti-vadiagem eram comuns em todos os territórios coloniais e ex-coloniais em que a escravidão foi abolida, mas continuavam com as atividades de plantation16 e em países latino-americanos recolocados no mercado internacional por grandes empresas norte-americanas, com novas plantagens, como os bananais, na América Central, conforme narra Galeano no clássico As veias abertas da América Latina. O trabalhador era obrigado a aceitar as ofertas de emprego baratas pelo seu trabalho livre.

Encontraremos o debate público sobre o ensino agrícola difuso por toda a década de 1890, com maior concentração nos anos de 1894 e 1896. Se o debate sobre ensino profissional agrícola paulista envolvia o poder público, mas em nenhum projeto se garantia a gratuidade dessa modalidade de ensino, senão para uma parcela do alunado, no que seriam os externatos e comprovadamente oriundos de famílias carentes, ou mesmo de instituições de caridade e abrigo social, como nos projetos paulistas para a escola agrícola que se criava em Piracicaba, intelectuais orgânicos da burguesia defendiam a primazia da iniciativa privada.

Domingos S. Carvalho, autor de um estudo publicado em diversas partes no Jornal do Commercio, toma a pena e o tinteiro afirmando a “indeclinável necessidade” do implemento do ensino agrícola no país. Inclusive, essa “convicção” estava no “espírito das classes dirigentes do país” e da “fração mais esclarecida dos produtores nacionais”. Domingos Carvalho elenca as iniciativas supostamente exitosas europeias, norte-americana e chilena nesse campo, mas todas, insistentemente notadas pelo autor, como frutos da inciativa privada. Assinala algo nessa direção no Brasil, como ações de próceres latifundiários e aristocratas, na criação da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Porém, se havia espírito de escol, havia, também, os indiferentes e apáticos que provocaram o malogro dos empreendimentos da Sociedade Agrícola de Sergipe e Pernambuco, durante a década de 1860.

Interessante é notar a crítica quase aleatória que Carvalho faz às organizações proletárias francesas e o elogio a Yves Guyot, intelectual e economista francês, “acérrimo” opositor do socialismo que influenciava diversos líderes republicanos brasileiros à época, como Campos Sales e Joaquim Murtinho17.

Em 1848, quando Luiz Blanc [sic] começara a disseminar pelas classes obreiras da França os princípios dissolventes de sua propaganda subversiva, contava apenas aquele país, consoante afirmativa de Yves Guyot, quatro cadeiras de economia política, contra quatro mil que a Inglaterra, então, possuía, e, no entanto, a difusão da verdadeira doutrina econômica sobre o regime da propriedade criara embaraços à – organização do trabalho – cujas ideias farão, mais tarde, os princípios governativos d’A Internacional18.

A França não será um bom exemplo para Domingos S. Carvalho, inimigo de suas experiências revolucionárias e mesmo reformistas, como de fato eram as propostas de Louis Blanc, que ele não esclarece19. O ensino agrícola em mãos privadas tanto favoreceria e prepararia força de trabalho adequada às atividades econômicas rurais, quanto preveniria a disseminação de “ideias subversivas”. Ainda que fosse modestíssimo, havia um partido operário que se declarava socialista no Rio de Janeiro. Notemos que Carvalho propõe, de forma solerte, um ensino doutrinário e a disciplina apropriada para isso seriam as noções de Economia Política; não à toa essa disciplina foi proposta em diversos projetos de ensino profissionalizante com os quais nos deparamos ao longo da pesquisa.

E a série de artigos de Domingos Carvalho sobre ensino agrícola continuou durante o primeiro semestre de 1894. Em outro texto, esse autor apresenta as experiências do ensino agrícola nos mais diversos países europeus e também no Japão, EUA, México, Chile e Argentina, discutindo o nível de aprendizado a ser desenvolvido e o incentivo à aplicação da pedagogia da “lição das coisas”20

E a influência desse articulista se fez sentir. Em longo debate sobre o projeto de lei do deputado estadual, o major Pedro Cunha, sobre ensino agrícola primário no interior do Rio de Janeiro, Barreto Durão critica diversos artigos e parágrafos, considerando o projeto inexequível. Durão critica a forte influência europeia no texto a partir das referências ao Instituto Agronômico de Campinas, no sentido de se aprofundarem os estudos e pesquisas na escola pretendida. Domingos Carvalho é citado literalmente nas discussões, que se estendem com a intervenção de outros deputados, como Oscar Fleury, apoiando o projeto de Pedro Cunha, no Plenário da Câmara:

O Sr. Oscar Fleury: - Portanto, entendo que esta ilustre Assembleia deve aceitar o projeto da fundação de uma Escola de Agricultura, que a meu ver contribuirá proficuamente para o engrandecimento da lavoura, incitando a policultura sob os regimes dos preceitos agronômicos praticados em todas as nações europeias e por último, nos Estados de São Paulo e Minas21.

As críticas de Barreto Durão continuam, malgrado a defesa do autor da matéria. O projeto de Pedro Cunha, então, sofre as alterações da emenda interposta por Barreto Durão e apoiada na Assembleia. O curso duraria quatro anos com apenas Matemática e Geografia “pátria” como disciplinas propedêuticas, sendo todas as outras técnicas, incluindo noções de economia política, contabilidade e administração rurais. O ensino seria pago, custando 500$000 por semestre para os alunos internos e gratuito para os externos. Pelo que notamos, o projeto acabou híbrido, com as influências paulistas aproximando-o da experiência do IAC e, com a pesada mão de Barreto Durão, inspirado em Domingos Carvalho, com seus dedos voltados à “praticidade” da relação ensino-aprendizagem, com semi-privatização institucional, na forma de ensino parcialmente pago pelas famílias dos estudantes e o enxugamento tanto do quadro docente, quanto da grade curricular, com a introdução da disciplina que pretensamente salvara a França do socialismo em 1848…

Quase dois anos depois dessas discussões, o agora ex-deputado estadual, Pedro Cunha, anuncia, através de carta publicada no Jornal do Commercio, a compra da fazenda Vargem Alegre, de 1.300 hectares, com terras nas duas margens do Rio Paraíba do Sul, servida por ramais ferroviários da Central do Brasil e por linha telefônica. Nela seria instalado o “primeiro Centro Agrícola” do Rio, composto de Escola Prática de Agricultura, Fazenda Modelo e Posto Zootécnico. “Acreditamos que dentro de pouco tempo os nossos lavradores terão na – Escola Prática – um instituto de ensino profissional agrícola que fará de seus filhos inteligentes e hábeis administradores de fazendas”22

No “Relatório Apresentado pelo Dr. Alberto Torres, Presidente do Estado do Rio de Janeiro, ao Legislativo” estadual, dava-se conta da difícil situação econômica vivida. A parte inicial era o “Relatório do Secretário de Obras Públicas e Indústrias”, Hermogêneo Pereira da Silva. Ele discorre acerca da crise econômica estadual como resultante da crise da “monocultura” cafeeira. A seu ver, a solução era uma “reforma agrária” no sentido do incentivo estatal à diversificação produtiva rural e sua modernização, com máquinas e apoio decisivo do ensino profissional23.

Esse era um momento em que o Centro Agrícola de Vargem Alegre, referido anteriormente por Pedro Cunha, ainda não estava terminado. O discurso contém apelo ao ensino profissional como a fórmula com atributos messiânicos para a resolução de problemas de grande complexidade. Por óbvio, a educação escolar e o ensino técnico são elementos de grande importância para o desenvolvimento econômico e social de qualquer povo24; mas não são fórmulas mágicas e dependem de planejamentos estatais de grande envergadura e radicalidade significativa que precisavam ser postos nos debates públicos que ainda não existiam no limitado universo político da República Velha, àquela época. O mérito do governo de Alberto Torres foi colocar essa questão, embora o fizesse em contexto limitadíssimo e, portanto, de baixo impacto político nacional.

A publicação desse relatório das autoridades máximas estaduais punha em xeque os conceitos tidos como pétreos pelos liberais spencerianos, incluindo aí Barreto Durão e Domingos S. de Carvalho. Certamente, a proposta de intervenção estatal do Secretário de Obras Públicas e Indústrias, Hermogêneo P. da Silva, deveria escandalizar Domingos de Carvalho e mais ainda, seu mentor intelectual d’além mar, Yves Guyot. A leitura do Relatório deve ter causado espanto em muitos políticos no Congresso estadual, bem como ao cidadão médio em suas casas e nos cafés, ao percorrerem os olhos pelas colunas do conceituado e respeitável jornal burguês, mas não mais que isso. Ao fim e ao cabo, tudo continuou como estava e tal situação atravessou a década de 1890 e adentrou a seguinte, com uma virada de século pouco auspiciosa aos governos de Niterói, então capital do Estado do Rio de Janeiro.

Enquanto isso, em São Paulo, se discutiam os termos do projeto de reorganização do serviço agronômico estadual – que influenciaria a formulação de uma proposta assemelhada, anos adiante, no Rio de Janeiro. Um dos principais itens a serem debatidos e detalhados era justamente o primeiro: “O Ensino Profissional Agrícola”, com onze subitens.

O ensino profissional agrícola, sem prejuízo do curso superior de agronomia da Escola Politécnica, será realizado por meio das escolas práticas de agricultura, de instrução elementar para alunos internos, fundadas à proporção dos [recursos] concedidos no orçamento e conforme os programas que o governo mandar observar. As escolas práticas de agricultura fundadas e mantidas pela iniciativa particular ou às expensas das municipalidades, gozarão de subvenção do Estado, desde que [se] sujeitem ao programa de ensino e à organização das escolas oficiais.

As escolas práticas de agricultura terão por fim difundir, principalmente por meio de trabalhos práticos, as noções elementares dos conhecimentos agrícolas25.

Definia-se que os trabalhos práticos seriam diários e que deveriam “durar pelo menos o dobro do tempo destinado às aulas”. Esses cursos teriam duração de três anos, com matrícula à, no máximo, 50$000 por aluno. A matéria detalha mais o funcionamento e organização dessas escolas. A cafeicultura paulista enfrentava a crise de superprodução e queda nos preços de exportação; enquanto a fluminense estava em decadência produtiva e desaparecendo dado problemas agronômicos e econômicos. Os paulistas possuíam os recursos suficientes para esse investimento; os fluminenses não.

Porém, São Paulo enfrentava os efeitos da crise do café e que perdurarão, com maior ou menor intensidade, por cerca de uma década. E essa situação teve consequências nos projetos, ainda hesitantes, sobre o ensino profissional agrícola do estado. A Fazenda S. João da Montanha, onde seria instalada a Escola Prática Agrícola de Piracicaba, ficou praticamente paralisada, restando um zelador e três trabalhadores para os cuidados do imóvel26. Somente entre 1898 e 1899 é que se aprovaram leis e decretos favoráveis à retomada das obras para a instalação da escola.

Os debates, os problemas, os esforços e parte do que se realizou nos anos 1900 com o ensino profissional agrícola

Discursando na sessão de 18 de outubro de 1900, o senador estadual27 paulista, Paulo Egydio fala sobre os interesses da “lavoura”:

Para que a classe agrícola possa prosperar desassombradamente, são indispensáveis três condições gerais: em primeiro lugar é necessário que essa classe tenha ou conte ter um número suficiente de trabalhadores; em segundo lugar, ela precisa contar com capital barato, fácil e pronto, capital esse que, ou é fixo representado pelos aparelhos indispensáveis para a movimentação da lavoura, como são as máquinas etc., ou circulante, representado pela moeda; em terceiro lugar, é necessário ensino profissional, para que as classes cooperativas possam prosperar28.

Se, em primeiro momento, “ter um número suficiente de trabalhadores” significa ter à disposição um mercado de trabalho abundante, isso também significa que o “preço” desse trabalho estará barateado, ou seja, os salários serão convenientemente baixos no setor.

A burguesia cafeeira tinha diversas preocupações diante do quadro internacional e nacional que revelava-se problemático, com sua superprodução em alguns setores e regiões e de produção insuficiente e rotinas arcaicas, com produtividade decadente e problemas agronômicos, em outras regiões. A esses problemas juntavam-se as flutuações do mercado internacional e as manipulações imperialistas sobre as economias dependentes. Nesse sentido, no segundo semestre de 1901, realizou-se um Congresso Agrícola do qual resgatamos proposições relativas ao ensino profissional. Esse congresso comportou discussões que reverberaram na imprensa gerando debates entre intelectuais e representantes da burguesia agropecuária e da classe média, refletindo em ações do governo fluminense, por exemplo.

É assim que a questão do ensino profissionalizante aparece numa discussão acerca da formação de colônias correcionais em todos os estados federados, destinadas a “menores delinquentes, vagabundos e crianças abandonadas, aos quais será facultada educação e ensino profissional agrícola e industrial”, mas não por empresa privada, senão pelo poder público29. Seria tanto uma medida social que se pretendia de alguma forma como “inclusiva” – “aos quais será facultado educação e ensino profissional” – e moralizadora retirando “menores delinquentes, vagabundos” e “crianças abandonadas” das ruas das cidades e dos arrabaldes das vilas e povoados, mas também, tratava-se de formas dissimuladas de coação social. Esta ação teria que vir de alguma política pública e executada pelo Estado – certamente, tinha-se em vista a ineficiência das ações e instituições privadas da época. Entretanto, a questão central era o fornecimento de “braços” às grandes lavouras. Em outra sessão congressual, discutiu-se, dentre os diversos aspectos para se contornar a alegada “decadência” do cultivo de cana e da produção de açúcar em Alagoas, Bahia e Sergipe e, uma das formas para se chegar a bom termo era a formação e qualificação de força de trabalho através da educação profissional30. O ensino técnico-profissional continuava a ser visto como uma espécie de panaceia para os problemas econômicos, sociais e até políticos da nação na acepção de uma propalada formação cidadã – submissa – e isso de norte a sul do país.

O Conselheiro Leôncio de Carvalho conferenciou no Congresso Agrícola a respeito dos benefícios do ensino primário prático de conhecimentos agropecuários mais avançados, baseados em conhecimentos técnicos e científicos, citando como exemplos de sucesso a Alemanha e a Suíça. Contudo, o exemplo mais notável era o francês. Esse discurso foi criticado, em sessão posterior, por Sérgio de Carvalho por se tratarem de posições “românticas” e idealistas31.

A crítica ao discurso de Carvalho não veio apenas da burguesia agrícola, mas da classe média também. O professor Ezequiel Benigno de Vasconcellos Júnior, representante orgânico da classe e da categoria, contesta a opinião do “ilustre Sr. Conselheiro Leôncio de Carvalho” apontando a impossibilidade da inclusão do ensino agronômico, como se propunha, na escola pública primária, na forma como ela se conformava: os professores não tinham preparo técnico e teórico para ministrar essas aulas; não havia espaço na grade curricular para incluí-las e nem espaço físico adequado nas escolas para tal intento prático. Quando muito, essa inclusão resultaria em mera aula de “lição das coisas”32. Por mais bem-intencionados que certos intelectuais sejam a respeito da Educação, especialmente, da Educação Pública, o desconhecimento da realidade afeta suas construções teóricas e cabe aos professores recolocarem a análise concreta e material de volta no debate público. Era possível que o conselheiro estivesse despido de cinismo em seu discurso, mas estava imerso no idealismo. E, numa observação extra, o professor não deixou de aludir ironicamente à pouca eficiência de método estrangeiro tão elogiado à época por políticos e oradores pretensamente conhecedores da Educação: a pedagogia de “lição das coisas”33.

Passando ao largo das construções idealísticas de parte da intelectualidade e de sua crítica, a burguesia cafeeira fez ressoar seus interesses ao governo fluminense, sendo seus anseios refletidos nas ações executivas e legislativas, ainda que de formas muito insuficientes, haja vista para os graves problemas estaduais. Em longa mensagem ao Legislativo, o presidente estadual, Quintino Bocaiuva, esclarece a difícil condição em que se encontrava o Estado do Rio de Janeiro, ainda em crise econômica e financeira. Ele considera longamente, em diversos subtítulos, a fragilidade representada por uma monocultura agroexportadora para uma economia, tornando-a dependente de um gênero principal, em relação ao seu desempenho produtivo e comercial, provocando a necessidade da importação dos demais bens insuficientemente produzidos em consequência da especialização econômica e da dependência de agentes de mercado. O resultado geral era uma economia cronicamente subdesenvolvida. A solução seria a diversificação da agropecuária, bem como o desenvolvimento de indústrias “naturais”, isto é, que demandassem matérias-primas e recursos regionais e nacionais. Para se chegar a esse resultado, dentre outros fatores, necessitava-se desenvolver com maior atenção a educação primária em sentido profissionalizante em artes e ofícios, mas, principalmente, para agropecuária com que se supunha facilitar a modernização produtiva e sua diversificação, ampliando a oferta imprescindível dessa força de trabalho qualificada.

Enquanto a situação nas terras fluminenses continuava complicada em decorrência da crise do café e da própria decadência econômica regional, nas terras vizinhas de São Paulo, conquanto as condições econômicas fossem complicadas pela crise de superprodução cafeeira, contornada somente em 1906, com a assinatura e implemento do ambicioso Convênio de Taubaté, idealizado e organizado pelo governador fluminense, Nilo Peçanha34, a situação não era tão grave. Apesar disso, a tônica constante dos políticos liberais do PRP – os perrepistas como ficaram conhecidos – era o “corte de gastos”. No Relatório de 1903, da Secretaria da Agricultura, dirigida por Luiz Piza, nota-se que um dos motes desse órgão era a economia de recursos financeiros, obedecendo supostamente às indicações do Congresso estadual, no que se refere às “despesas públicas”. E a questão era quase sempre a redução de pessoal.

Ao que se refere à Escola Agrícola Prática “Luiz de Queiroz”, havia descontentamento com seus resultados. Em suma, “o ensino da Escola Agrícola da ‘Luiz de Queiroz’ deve ser prático, dando-se do teórico exclusivamente o que for indispensável para a compreensão daquele”35.

O Sr. Piza queria tanto formar trabalhadores medianamente qualificados para o mercado agrícola, quanto afastar a classe média da escola. Socialmente, a formação qualificada de trabalhadores ao nível do “ensino prático” visava mantê-los estritamente dentro de sua classe, como afastar a classe média significava não diplomar estudantes que pudessem usar seu nível e ensino como forma de ingresso no serviço público, tolhendo a expansão da classe média. Tanto mais era o objetivo do “Aprendizado Agrícola ‘Dr. Bernardino de Campos’”, então uma pequena escola profissional, de nível primário, localizada em Iguape, litoral paulista. Possuía ensino prático, sumário e barato para a formação de trabalhadores com qualificação apenas suficiente aos interesses da burguesia rural.

Esse problema começava a incomodar mais seriamente a burguesia cafeeira, tanto assim que na “Coluna Agrícola” de agosto de 1904, o articulista exalta a necessidade da discussão para criação/aplicação ao ensino primário de noções de agricultura assimiláveis pelas crianças, e que ensejassem o encaminhamento à carreira profissional rural; ou, ao menos, ao trabalho rural. Em apoio à sua opinião, toma exemplos na França, EUA e em Honduras Britânica – uma colônia! – para valorização desse ensino: “Bom seria que nós fôssemos imitando os povos que assim doutrinam, pois teríamos tudo a lucrar e nada a perder”36. Mas, tudo “a lucrar”…

E, respondendo à burguesia campineira, de onde saiu o Presidente Campos Sales, o governo estadual paulista, em ofício do Secretário de Agricultura ao Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, declina do convite para a criação de outro instituto, ou escola agrícola, nos moldes da Luiz de Queiroz, de Piracicaba. Nesse sentido, o secretário, conforme anuência da Presidência estadual, propunha-se a “animar a iniciativa das câmaras municipais que, porventura, queiram tomar a si a criação de institutos para ensaios de qualquer ouvinte de ensino agrícola”37.

Como estava a Escola Agrícola Prática “Luiz de Queiroz” naquele momento?

O Secretário de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Antônio Cândido Rodrigues, sob o governo estadual de Rodrigues Alves, nomeara, através da Portaria de 22 de fevereiro de 1901, o engenheiro agrônomo maranhense, formado em Grignon, França, Ricardo Ernesto Ferreira de Carvalho, Lente e Diretor da Escola Luiz de Queiroz. Ele encontrou o local semiacabado, faltando muitas obras, com outras adaptadas e semiacabadas, o que foi consequência indireta das disputas políticas internas ao PRP pelo poder estadual e federal, o que prejudicou enormemente os primeiros anos da escola. Deu início às matrículas em maio, no que foi auxiliado pelos jornais da capital paulista e pelos dois de Piracicaba: Gazeta de Piracicaba e Jornal de Piracicaba, conseguindo 29 alunos inscritos. Teve dificuldades com a liberação de verbas etc. A inauguração da escola ocorre sob as disputas internas do PRP, que afetavam profundamente a região de Piracicaba, em 3 de junho de 1901, data oficial de sua inauguração38.

Perecin discute esses anos de 1900 como os decisivos, tanto para a criação da Escola “Luiz de Queiroz”, denominação em homenagem ao comprador e doador da Fazenda S. João da Montanha para o estabelecimento de ensino, e as disputas iniciais quanto ao nível de ensino a que se destinava. Finalmente, nessa década de 1900, especialmente entre 1908 e 1912, a “Luiz de Queiroz” torna-se uma realidade e passa formar pessoal técnico intermediário, desde operadores de arados e charruas, em seu primeiro nível, como agrônomos práticos ao final, algo como um tecnólogo atual. A burguesia cafeeira agora queria torná-la referência regional e nacional em sua área de formação. E isso apesar das constantes disputas políticas internas à oligarquia perrepista de S. Paulo.

O debate sobre o ensino profissional “agrícola” em outros estados

Além da burguesia cafeeira paulista, sua congênere mineira também participou do debate público sobre o ensino profissional “agrícola”, com suas discussões repercutindo na imprensa carioca em maior incidência que as iniciativas paulistas. E o destaque se torna ainda maior durante a candidatura e eleição de João Pinheiro como presidente estadual de Minas Gerais. Pinheiro foi eleito e iniciou seu mandato no mesmo ano em que seu conterrâneo, Afonso Pena, foi eleito Presidente da República.

O início de 1906 parecia auspicioso para os projetos relativos ao ensino profissional no Brasil, haja vista para a disposição do novo mandatário federal. Este, em viagem pelo país, após sua eleição, passou pela Bahia e, em companhia de suas filhas, e do governador baiano e suas respectivas esposas, chegou de navio a São Bento da Lage, na tarde de 24 de maio de 1906.

Fez-se logo a visita à Escola Agrícola, havendo, depois, ligeiro lunch, orando o Dr. Miguel Calmon [governador baiano] que saudou o Presidente eleito da República e fez o histórico do estabelecimento, relembrando que foi a primeira sociedade de agricultura fundada no Brasil, a esforços de dois mineiros emigrados por ocasião da Inconfidência. Disse, então, que esperava que o Dr. Afonso Pena, como outro mineiro eminente, viesse trazer para o ensino agrícola prático da Bahia e do Brasil inteiro nova era de renascimento.

O presidente eleito, agradecendo, elogiou o Dr. Miguel Calmon, fez a apologia do ensino profissional prático e bebeu à prosperidade da Escola Agrícola que visitava39.

Logo nos primeiros dias de setembro, no início de seu governo, foi ao Congresso Nacional o projeto de criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, na verdade, uma reformulação da pasta, que comportará, dentre inúmeras funções, a criação, incentivo e administração de escolas técnicas e profissionais agrícolas e também “industriais” e de ofícios ligados ao “comércio”40.

Ao mesmo tempo, o governador mineiro, igualmente recém-eleito, marcava sua presença no cenário político nacional. Em matéria publicada, o repórter d’O Paiz apresenta João Pinheiro ao grande público. Não se tratava, segundo o entrevistador, de “um político tradicional”, mas de “um tipo de ‘self made man’, feito na rija escola da provação e do trabalho”, que havia se afastado temporariamente da “atividade política da República, a quem dera o melhor de seu esforço como propagandista, como organizador e como governo”, para exercer atividades industriais privadas. “Fundador da famosa cerâmica de Caeté, agente executivo daquela cidade, inspirador e diretor do Congresso Industrial de Belo Horizonte”, encantou o repórter, que o considerou como homem culto, de ação e de trabalho. E o legítimo político burguês; representante orgânico de sua classe, se mostrou um protecionista favorável à autonomia nacional:

- O meu pensamento capital, V. sabe-o, é a reorganização econômica. Dizendo isto, devo acrescentar que o fato principal para mim não é a questão industrial, mas a questão agrícola, e dentro desta, o desenvolvimento da pequena agricultura. A questão industrial é importante, não resta dúvida, e eu sou partidário decidido da proteção do Estado à indústria, enquanto esta não se acha bastante forte para lutar com vantagens com as indústrias estrangeiras, melhor aparelhadas do que ela; mas, tratando-se de reorganizar o trabalho como base da fortuna pública, o que se impõe naturalmente, sobre tudo, é a reorganização que representa a maior parte dessa fortuna. Essa é incontestavelmente, em nosso país, a agricultura; a indústria manufatureira beneficia um certo número de habitantes, mas é a agricultura que beneficia a grande massa, não só fornecendo o trabalho mais espontâneo e mais fácil ao número maior [de habitantes], como fornecendo ao país em geral os efeitos preciosos às suas necessidades mais imediatas41.

Vemos a manifestação de um republicano nacionalista dentre os oligarcas liberais; estes foram poucos desde Alberto Torres. Sua proposta de apoio à pequena propriedade como geradora de trabalho – e renda – e produtora diversificada de alimentos para a nação parecia estar em consonância às preocupações de Alberto Torres, Quintino Bocaiuva e de Nilo Peçanha, todos fluminenses, pouco antes de João Pinheiro assumir o governo mineiro.

Continuando a leitura de sua entrevista, é interessante notarmos que para esse político é o trabalho que gera valor, para além do valor da própria “matéria-prima” e, nesse ponto, considera que não existem “indústrias naturais” e “indústrias artificiais”: tudo depende do desenvolvimento e qualificação técnica do trabalho. Ele exemplifica com a mola do relógio.

O que faz a indústria não é a matéria-prima, é a mão-de-obra, é o trabalho do operário. Figure V. uma mola de aço, uma mola de relógio que custa 4$: o que ali existe, como valor intrínseco, de matéria-prima é nada; o que valoriza o artefato é o trabalho industrial, é o esforço para chegar àquele resultado42.

Como algo óbvio poderia nos surpreender? Esse é o período em que a “escola hedonista”43 já estava em voga e, uma de suas premissas fundamentais é reformular a teoria do valor, negando a importância do trabalho; refutando Smith, Ricardo e, obviamente, Marx, a quem não cita, mas se opõe acerbamente. Os teóricos dessa escola, também chamados de “neoclássicos”, negavam o trabalho como criador do valor, considerando o “desejo” na obtenção do produto, o fator que conferia “valor” à mercadoria; teoria que começava a ser refutada por Rudolf Hilferding44. Autores como Jevons e MacLoad, outros “luminares” dessa escola, tinham obras constando na Biblioteca da Faculdade de Direito de S. Paulo, o que demonstra sua leitura por esses estudantes, muitas vezes, provenientes a burguesia cafeeira que, uma vez formados, comporiam parte importante dos quadros políticos da República Velha. Os políticos liberais desse período clamavam pelo suprimento abundante de “braços” à lavoura, de forma a abarrotar o mercado de trabalho, mas nunca reconheciam o papel do trabalho na geração do valor. Por isso, um empresário industrial e agropecuário reconhecer publicamente o trabalho como fator primeiro da geração de valor era algo diferente. Certamente, esse conhecimento vinha de sua própria experiência de vida, filho de um artífice caldeireiro italiano, naturalizado brasileiro45, deve ter aprendido na oficina paterna o valor e a importância do trabalho, o qual saberia explorar muito bem, depois de adulto e empresário.

João Pinheiro considerava que uma das principais necessidades para o melhor desenvolvimento era a qualificação técnica do lavrador e do operário agrícola. Para essa qualificação ser escolar na formação contínua de gerações de lavradores e de trabalhadores rurais, ela deveria ser associada ao ensino primário, mas com o caráter mais prático possível. Tomava como modelo a prática norte-americana – pretendia trazer técnicos agrícolas dos EUA para a formação de professores primários mineiros – e alemã, para a engenharia de máquinas. Neste último caso, propunha o envio, à custa do erário estadual, de jovens pobres que demonstrassem talento para estudarem nos institutos superiores de engenharia na Alemanha. A experiência paulista na escola “Luiz de Queiroz” era a de contratação de professores norte-americanos para o ensino e trabalhos práticos, e a de belgas para o ensino teórico46, o que denota sensível diferença de orientação teórica, embora não seja profunda, quanto ao que propunha Pinheiro.

A proposta mineira era mais ousada que sua contemporânea paulista. Segundo Carlos H. Carvalho, Wenceslau Gonçalves Neto e Bárbara e Luciana Beatriz O. B. Carvalho47, a reforma educacional promovida pelo governador João Pinheiro da Silva teve objetivos de adequar a escola pública e a formação docente de acordo com um ideário republicano de “regeneração social” e promoção do “progresso econômico”. Uma das formas para se alcançar esse amplo objetivo, como política de Estado, era através da qualificação profissional em massa da população já a partir das escolas “primárias” isoladas; das organizadas em grupos escolares e nas escolas modelos; anexas à Escola Normal, na formação docente.

Nesse sentido, o próprio João Pinheiro declara em sua “Mensagem” ao legislativo mineiro, expressando sua preocupação e os objetivos visados com sua reforma:

As causas da inferioridade brasileira, para a luta na agricultura com outros países, está evidentemente nos processos rotineiros que temos seguido. Grande responsabilidade de tal situação, digamo-lo com franqueza, cabe aos governos do país, em seu permanente descuido da educação popular, principalmente da educação para o trabalho, que, na agricultura, e em nossa terra, depois que o mundo civilizado tanto tem caminhado, é feito ainda pelos mesmos processos dos tempos coloniais.

Para o ensino profissional e técnico, para habilitação dos que trabalham e constroem a riqueza nacional, que tem feito o Brasil?

Infelizmente, coisa alguma48.

Para além da crítica ácida das linhas acima transcritas de seu documento oficial, esse homem estava a trabalhar conforme seu programa eleitoral. E as realizações de Pinheiro reverberavam na capital federal através da imprensa. Discutindo de maneira positiva os dois primeiros anos do mandato executivo mineiro, o articulista d’O Paiz destaca a importância da educação profissional na agricultura. O ponto de apoio referencial era espelhar-se no desenvolvimento econômico de outros países. “Noutro trecho de sua mensagem, o ilustre presidente de Minas assinala a necessidade de organizar o ensino profissional técnico, o qual ‘tem sido o principal fator do grande progresso econômico dos Estados Unidos e Alemanha” [sic]49.

A reforma avançava quando, subitamente, Pinheiro falece, em 25 de outubro de 1908. Embora tenha-se fundado um instituto de educação profissional com seu nome, homenageando-o, o ritmo não foi o mesmo; não somente nas mãos de seu interino, como de seus sucessores, denotando descontinuidade política.

Entretanto, o mais importante era a ênfase que seu trabalho, tanto ou mais que as realizações dos paulistas, imprimiram ao debate público sobre educação profissional nesses anos, reportadas pela grande imprensa. Nesse sentido, os formadores de opinião se manifestam, como no artigo que veio a público em fins de setembro de 1908, defendendo o projeto de lei de autoria do deputado federal Victor Amaral, que se encontrava parado nas gavetas do Senado. O jornalista lamenta não haver maior atenção pública e política para o problema nos estados federados.

O Decreto Federal 7.566, de 1909 e a continuidade do debate

O exemplo prático a ser seguido era fornecido, naquele preciso momento, pelo governo mineiro; mais que pelo paulista, cuja experiência que começava a ser exitosa, estava restrita a um estabelecimento. O articulista, embora perceba a situação de vulnerabilidade econômica nacional, se equivoca no principal: não se tratava de uma “conjuntura”; de um momento passageiro, circunstancial, senão de um grave problema estrutural de origem histórica que remonta ao início da colonização. João Pinheiro tinha vislumbrado parte desse problema, mas, àquele momento de seu discurso oficial, não colocou a devida ênfase no desenvolvimento industrial premente que o Brasil necessitava iniciar para que se alcançasse o “progresso” pretendido. O incremento da produção de alimentos e diversificação produtiva a partir da pequena propriedade, como ele propunha, era estratégico e poderia a ter um desdobramento importante na promoção de um mercado interno sólido para uma futura indústria, assim como a elevação da oferta de alimentos contribuiria para desacelerar a “carestia” – como era chamada a inflação e o aumento do custo de vida – valorizando a moeda. Diga-se que a proposta da diversificação produtiva agropecuária também foi intensamente discutida no âmbito do governo fluminense, com os mesmos objetivos, em que pese sua situação ser mais grave. Contudo, a contribuição era por demais limitada para o desenvolvimento industrial se não houvesse políticas de incentivo econômico e fiscal em larga escala, o que somente poderia ser feito coordenada e planejadamente através da União; os estados federados não possuíam envergadura para tanto; principalmente o Estado do Rio de Janeiro, apesar de ter ensaiado uma recuperação importante sob o governo de Nilo Peçanha. A formação e qualificação da força de trabalho através da educação escolarizada, do ensino profissionalizante era muito importante, como era percebido à época, mas insuficiente para os objetivos almejados.

E, no começo de novembro de 1909, surgem discussões para o envolvimento direto e indireto do governo federal em projetos de criação e, ou, financiamento de iniciativas públicas de ensino técnico profissionalizante, no contexto em que acabara de ser promulgado o Decreto Federal nº 7.566, criando as Escolas de Aprendizes Artífices em dezenove capitais brasileiras. As propostas e debates continuavam a ser levantados na coluna “Ensino Agrícola”, d’O Paiz. O primeiro era o projeto do deputado federal mineiro, Christiano Brazil, propondo a criação de escolas agrícolas primárias e agronômicas superiores, em cada estado federado, com os custos repartidos entre governos estaduais e federal. As escolas superiores agronômicas teriam cobrança de 100$ anuais50

O debate nacional somente se esboçava nesse período, acumulando atraso histórico nessa questão específica. Nas próximas décadas, os progressos registrados foram pequenos, mas acumulavam-se discussões sobre o ensino profissionalizante51. De fato, a questão só ganhará corpo a partir da década de 1930, mas nunca encaminhado ou resolvido a contento, sendo alvo de diversas intervenções ao longo do século XX; algumas com seriedade, mas insuficiente e outras, meramente protocolares. Inclusive, de formas desqualificadoras quando chegamos no século XXI, com a Reforma do Ensino Médio e a criação do famigerado – e previamente fracassado – Novo Ensino Médio.

Referências

Aguilhon, Maurice. 1848, o aprendizado da República. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

Alonso, Ângela, “Apropriação de ideias no Segundo Reinado”, in: Grinberg, Keila e Sales, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial, vol. III – 1870-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

Barborsa, Alexandre F. A formação do mercado de trabalho no Brasil. S. Paulo: Alameda, 2008.

Blackburn, Robin. A queda do escravismo colonial (1776-1848). Rio de Janeiro: Record, 2002.

Bosi, Alfredo, “Cultura”, in: Carvalho, José Murilo de [org.]. A construção do Estado Nacional: 1830 – 1889. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, vol.2 (História do Brasil Nação: 1808 – 2010).

Cambi, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

Cano, Wilson. Ensaios sobre a formação econômica regional do Brasil. Campinas-SP: Editora da Unicamp/IE, 2002 (1ª reimpressão, 2006).

Carone, Edgard. O Centro Industrial do Rio de Janeiro e sua importante participação na economia nacional (1827-1977). Rio de Janeiro: CIRJ e Editora Cátedra, 1978.

Carvalho, Carlos H.; Gonçalves Neto, Wenceslau e Carvalho, Luciana B. O. B., “O Projeto Modernizador à Mineira: reformas administrativas e a formação de professores (Minas Gerais, 1906-1930)” in: Revista História da Educação. Porto Alegre: Asphe, nº 49, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/heduc/a/NhNymSb4V4VxR5XkSV3jqTx/abstract/?lang=pt#

Cunha, Luiz A. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. São Paulo: Editora Unesp; Brasília: FLACSO, 2000.

Frigoto, Gaudêncio; Ciavatta, Maria e Ramos, Marise (orgs.). Ensino Médio Integrado: concepção e contradições. 3ª ed. S. Paulo: Cortez, 2012..

Furtado, Celso. Formação Econômica do Brasil. 20.ª ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1998.

Hobsbawm, Eric. Era do Capital, 1848 – 1875. 5.ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

________. A era dos impérios: 1875 – 1914. 8.ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003 [A].

________. Da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense Editorial, 2003 [B].

Hilferding, Rudolf. O Capital Financeiro. [excertos] Carneiro, Ricardo (org.). Os clássicos da economia. São Paulo: Ática, 2003, vol. 2.

Hugon, Paul. História das doutrinas econômicas. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 1970.

Lana, Vanessa, “Pinheiro, João”, in: Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro da Primeira República. Rio de Janeiro: FGV-CPDOC, s/d. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/PINHEIRO,%20João.pdf

List, George F. Sistema Nacional de Economia Política. S. Paulo: Nova Cultural, 1986.

Lynch, Christian E. C. “O momento oligárquico: a construção institucional da República (1889-1891)” in: Viscardi, Cláudia M. R. e Alencar, José A. A República revisitada: construção e consolidação do projeto republicano brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016.

Manacorda, Mário A. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.

Martin, Carolina, “A criação da Escola Agrícola Prática nas páginas da Gazeta de Piracicaba”, in: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Piracicaba-SP, Ano XXVII, nº 27, 2022-2023.

Marx, Karl. As lutas de classes na França de 1848 a 1850. In: Karl Marx e Friedrich Engels: obras escolhidas. S. Paulo: Alfa-Ômega, s/d., vol. 1.

_________. O Capital: crítica da economia política. 3ª ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988, (Os Economistas), vol. I.

Neves, Maria B. P. e Machado, Humberto F. O Império do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

Penna, Lincoln de A. República brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

Perecin, Marly T. G. Os passos do saber: a Escola Agrícola Prática Luiz de Queiroz. S. Paulo: Edusp, 2004.

Rocha, Antonio Penalves. A Economia Política na sociedade escravista. São Paulo: Hucitec, 1996.

Smith, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas [excertos]. In: Carneiro, Ricardo (org.). Os clássicos da economia. São Paulo: Ática, 1997, vol. 1.

1 Furtado, Celso. Formação Econômica do Brasil. 20ª ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1998.

2 Carone, Edgard. O Centro Industrial do Rio de Janeiro e sua importante participação na economia nacional (1827-1977). Rio de Janeiro: CIRJ e Editora Cátedra, 1978.

3 Hobsbawm, Eric. Da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense Editorial, 2003. Hobsbawm, Eric. Era do Capital, 1848 – 1875. 5ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

4 Carone, Edgard. O Centro Industrial do Rio de Janeiro e sua importante participação na economia nacional (1827-1977). Rio de Janeiro: CIRJ e Editora Cátedra, 1978, p. 40.

5 Perecin, Marly T. G. Os passos do saber: a Escola Agrícola Prática Luiz de Queiroz. S. Paulo: Edusp, 2004.

6 Cano, Wilson. Ensaios sobre a formação econômica regional do Brasil. Campinas-SP: Editora da Unicamp/IE, 2002 (1ª reimpressão, 2006).

7 Alonso, Ângela, “Apropriação de ideias no Segundo Reinado”, in: Grinberg, Keila e Sales, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial, vol. III – 1870-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

8 Bosi, Alfredo, “Cultura”, in: Carvalho, José Murilo de [org.]. A construção do Estado Nacional: 1830 – 1889. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, vol.2 (História do Brasil Nação: 1808 – 2010).

9 Essa inspiração provinha diretamente do “Livro Quarto”, Cap. II “Restrições à importação de mercadorias estrangeiras que podem ser produzidas no próprio país”, da obra A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. Smith, Adan. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas [excertos]. In: Carneiro, Ricardo (org.). Os clássicos da economia. São Paulo: Ática, 1997, vol. 1. Esse texto era de amplo conhecimento da elite política representante da burguesia cafeeira e das classes dominantes brasileiras formadas nas faculdades de Direito do Brasil. Pesquisando o repositório da Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, então principal formadora da elite política das classes dominantes brasileiras, encontramos os principais títulos e autores liberais e positivistas do séc. XIX. Lembremos também, que o pensamento liberal clássico de Adam Smith já vinha sendo divulgado no Brasil, desde o início do séc. XIX pelo Visconde de Cairu, senador vitalício do Império durante o Primeiro Reinado cf. Rocha, Antonio P. A Economia Política na sociedade escravista. São Paulo: Hucitec, 1996.

10 Martin, Carolina, “A criação da Escola Agrícola Prática nas páginas da Gazeta de Piracicaba”, in: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Piracicaba-SP, Ano XXVII, nº 27, 2022-2023.

11 Barbosa, Alexandre F. A formação do mercado de trabalho no Brasil. S. Paulo: Alameda, 2008.

12 Esse conceito é desenvolvido por Frigoto, Gaudêncio; Ciavatta, Maria e Ramos, Marise (orgs.). Ensino Médio Integrado: concepção e contradições. 3ª ed. S. Paulo: Cortez, 2012.

13 “Ensino Elementar Agrícola”, Jornal do Commercio, nº 102, de 11/4/1892, p. 1.

14 Podemos ter uma visão geral dessa questão em Cambi, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Editora Unesp, 1999, e Manacorda, Mário A. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.

15 “Ensino Elementar Agrícola”, Jornal do Commercio, nº 102, de 11/4/1892, p. 1.

16 Dentre outras referências, podemos citar a discussão sobre essas leis em outros espaços, como nas ilhas britânicas do Caribe, presentes em Blackburn, Robin. A queda do escravismo colonial (1776-1848). Rio de Janeiro: Record, 2002.

17 Lynch, Christian E. C. “O momento oligárquico: a construção institucional da República (1889-1891)” in: Viscardi, Cláudia M. R. e Alencar, José A. A República revisitada: construção e consolidação do projeto republicano brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016, p. 57.

18 “Ensino Elementar Agrícola”, Jornal do Commercio, nº 102, de 11/4/1892, p. 1.

19 Se tomarmos essa questão nas fontes, podemos vê-la discutida em Marx, Karl. As lutas de classes na França de 1848 a 1850. In: Karl Marx e Friedrich Engels: obras escolhidas. S. Paulo: Alfa-Ômega, s/d., vol. 1. Na historiografia ela aparece discutida em Aguilhon, Maurice. 1848, o aprendizado da República. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, e em Hobsbawm, Eric. Era do Capital, 1848 – 1875. 5ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

20 “Ensino Agrícola VIII”, Jornal do Commercio, nº 165, de 16/6/1894, p. 3.

21 “Estado do Rio de Janeiro”; “Assembleia Legislativa, 48ª Sessão, realizada em 29 de outubro de 1894”, Jornal do Commercio, nº 318(B), de 26/11/1894, pp. 1, 2 e 3.

22 “O Ensino Agrícola no Estado do Rio”, Jornal do Commercio, nº 186, de 4/7/1896, p. 2.

23 “Estado do Rio de Janeiro”, Jornal do Commercio, nº 278, de 6/10/1898, p. 1.

24 Essa era uma discussão para além do liberalismo, pertencendo às searas nacionalistas. O nível de qualificação técnica e desenvolvimento cultural de um povo são considerados como forças produtivas pelo teórico alemão, G. F. List em seus estudos sobre a História Econômica da Europa Ocidental e sua proposta para o desenvolvimento alemão, publicado algumas décadas antes da unificação do país em uma monarquia híbrida entre o liberalismo e o absolutismo. List, George F. Sistema Nacional de Economia Política. S. Paulo: Nova Cultural, 1986.

25 Correio Paulistano, nº 12903, de 5/8/1899, p. 1.

26 Perecin, Marly T. G. Op. cit.

27 Durante a República Velha, alguns estados possuíam legislativo bicameral, com Câmara dos Deputados e Senado, ambos de nível estadual. Este era o caso de São Paulo.

28 “Congresso do Estado, Senado, Sessão de 18 de outubro de 1900”, Correio Paulistano, nº 13346, de 19/10/1900, pp. 1 e 2.

29 “Congresso Agrícola”, Jornal do Commercio, nº 271, domingo, 29/9/1901, p. 3.

30 “Congresso Agrícola”, Jornal do Commercio, nº 278, domingo, 6/10/1901, p. 1.

31 “Associações”; “Sociedade Nacional de Agricultura, Discurso proferido em Sessão do Congresso de Agricultura”, Jornal do Commercio, nº 292, domingo, 29/9/1901, p. 1.

32 “O Ensino Agrícola nas Escolas Primárias”, Jornal do Commercio, nº 296, de 14/10/1901, p. 2.

33 Cf. Manacorda, op. cit.

34 Ver: Furtado, Celso. Op. cit. e Penna, Lincoln de A. República brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

35 “Secretaria da Agricultura, Relatório de 1903 Pelo Dr. Luiz Piza”, Correio Paulistano, nº 14605, de 12/4/1904, p. 2.

36 “Coluna Agrícola”, “Necessidade do ensino de noções de Agricultura nas escolas primárias”, Correio Paulistano, nº 14727, de 12/8/1904, p. 3.

37 “Notas”, Correio Paulistano, nº 14812, de 5/11/1904, p. 1.

38 Cf. Perecin, op. cit.

39 “A viagem do Dr. Affonso Penna”, O Paiz, nº 7904, de 25/5/1906, p. 1.

40 “Ministério da Agricultura”, “Projeto de Criação”, O Paiz, nº 8004, de 2/9/1906, p. 2.

41 “O Novo Governador de Minas”, O Paiz, nº 8019, de 17/9/1906, pp. 1 e 2.

42 Idem.

43 Cf. Hugon, Paul. História das doutrinas econômicas. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 1970.

44 Cf. Hilferding, Rudolf. O Capital Financeiro. [excertos] Carneiro, Ricardo (org.). Os clássicos da economia. São Paulo: Ática, 2003, vol. 2.

45 Cf. Lana, Vanessa, “Pinheiro, João”, in: Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro da Primeira República. Rio de Janeiro: FGV-CPDOC, s/d. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/PINHEIRO,%20João.pdf , acesso em 20 set. 2025.

46 Cf. Perecin, op. cit.

47 Carvalho, Carlos H.; Gonçalves Neto, Wenceslau e Carvalho, Luciana B. O. B., “O Projeto Modernizador à Mineira: reformas administrativas e a formação de professores (Minas Gerais, 1906-1930)” in: Revista História da Educação. Porto Alegre: Asphe, nº 49, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/heduc/a/NhNymSb4V4VxR5XkSV3jqTx/abstract/?lang=pt. Acesso em 20 set. 2025.

48 “Seção Livre”, “Mensagem”, O Paiz, nº 8300, de 25/6/1907, p. 4.

49 “O Sr. João Pinheiro”, O Paiz, nº 8741, de 8/9/1908, p.1.

50 “Ensino Agrícola”, O Paiz, nº 9164, de 6/11/1909, p. 2.

51 Ver: Cunha, Luiz A. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. São Paulo: Editora Unesp; Brasília: FLACSO, 2000.

- Resumo

-

Este artigo é resultado parcial de uma pesquisa de pós-doutorado. Nele, discutem-se os termos do debate público acerca do ensino profissionalizante agrícola, como era denominado no período entre fins do século XIX e as primeiras décadas do século XX, que serviam de veículo para outras discussões socioeconômicas, a saber, projetos de sociedade e de organização econômica. Neste texto são analisadas as influências político-ideológicas presentes nos discursos parlamentares e nas polêmicas publicadas pela imprensa. As fontes históricas provêm da imprensa diária, abarcando os dois principais centros de produção de consenso e de formação da opinião pública nacional, Rio de Janeiro e São Paulo, bem como uma experiência estadual mineira. Mencionamos o debate em outras unidades da federação, mas não os adentramos com profundidade. Trabalhamos basicamente com duas metodologias: análise do discurso e comparação histórica.

Palavras-chave: Ensino Profissionalizante; História da Educação; História Econômica; Primeira República; Brasil

- Abstract

-

This article presents partial results from a postdoctoral research project. It discusses the terms of the public debate surrounding agricultural vocational education, as it was referred to between the late 19th century and the early decades of the 20th century, which served as a vehicle for broader socioeconomic discussions—namely, projects for society and economic organization. This text analyzes the political-ideological influences present in parliamentary speeches and the controversies published in the press. The historical sources are primarily drawn from the daily press, encompassing the two main centers of consensus production and public opinion formation in Brazil: Rio de Janeiro and São Paulo, as well as a state-level experience in Minas Gerais. Although the debate in other Brazilian states is mentioned, it is not explored in depth. This study is based on two main methodological approaches: discourse analysis and historical comparison.

Keywords: Vocational Education; History of Education; Economic History; First Brazilian Republic; Brazil

Comitê de Redação: Eduardo Cação, Giovanna Herrera, Rosa Rosa Gomes.

Conselho Consultivo: Fernando Ferreira, Lincoln Secco, Marisa Deaecto, Osvaldo Coggiola.

Publicação do GMARX (Grupo de Estudos de História e Economia Política) / FFLCH-USP

Endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Sala H4. São Paulo/SP. CEP: 05508-000

E-mail: maboletim@usp.br